「ご飯」は丁寧語で、二つの意味がある。一つは「めし・食事」の意。別に和食とはかぎらない。「ご飯を食べてから帰る」と言っても、食べるのはステーキかもしれないしラーメンと餃子かもしれない。もう一つは「米の飯」そのものを意味する。

家庭料理にはうまいもまずいもある。長年食べ親しんできたから、たとえ少々まずくても、家庭の味ゆえに受け入れる。家では「まずうま」が成り立っている。コストはかかっているが、そのつどお代を払うわけではない。「ちょっと塩気が強い」とか「味が薄い」とか「煮えすぎた」とかの軽いコメントが出て、その場はそれでおしまい。

お代をもらって食事を出すのが食事処。それを生業としているのだから一応プロである。半世紀などという長いスパンで捉えなくても、この10年に限っても店で出される食事はおおむねレベルアップしてきた。合格と不合格の微妙なライン上のものもあるが、それとて値段相応である。注文する客も価格に応じた味でいいと割り切っている。

問題はプロの店で出される「米の飯」である。ランチにしては少々値の張る1,500円の酢豚定食。酢豚は合格だが、ご飯とおかずの相性が悪い。米の質と炊き方、ご飯のよそい方がお粗末なのである。ご飯へのこだわりがなく、ただ大盛サービス、お替わり自由で片づけてしまっている。一品料理はうまいのに、ご飯でがっかりさせられるこんな店は案外多い。

数年前、親しくしている老舗米問屋の若い社長から「食事処向けに米の性質、米の選び方やおいしいご飯の炊き方など、啓発スライドを作りたい」という相談があった。こっちは米の素人だが、スライド構成とコンテンツのアイデアを貸してほしいという要望である。何度か打ち合わせとメールでやりとりしながら完成させた。続編も作った。この編集の過程で実に多くのことを知った。米と水との微妙な関係、深くて複雑なご飯の食味の話、等々。米のソムリエでもある彼は言った、「正直言って、家庭の炊飯器でできてしまうことを料理のプロたちが怠っている」と。

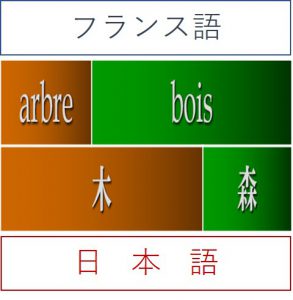

かつ丼、オムライス、パエリア、和定食……うるさく言うと、それぞれに合う米があり、仕上がりとしてのご飯がある。何度も試行錯誤してこそ、この料理にはこのご飯と胸を張れるようになる。焼肉を堪能した後、最後の二、三切れをご飯で仕上げる。べたついたご飯が食事を台無しにしてしまう。どんなに焼肉がうまかったとしても、ご飯の〆がお粗末だと店の格付けは落とさざるをえない。