「風景」という響きと文字が気に入っている。風景の類語はいろいろあり、意味もニュアンスも微妙に違い、使い分けが難しい。

「情景」と「景観」は人の思いや感情とつながっていて、対象を「すぐれている」とか「きれい」というふうに眺める。自然の眺めは一般的に「景色」という。風景は景色よりも上位の概念で、自然の他に街や人の活動も含めた眺めを含む。「光景」は風景や景色に比べてやや無機的で、目の当たりにしている状況、場面、様子は何でも光景になる。

古来、風景は考察の対象になってきたが、もちろん人が自然を意識してからずっと後に創られた概念である。風景をテーマにした本を3冊、読み比べてみた。

📖 『風景との対話』 東山魁夷(著)(「日月四季」の章より)

太陽や月、雲や山が幾度となく浮動して位置を変えた。それは、金色の幻想となって、夜昼となく私の頭の中にあらわれた。春の山、太陽、夏の虹、秋の山、冬の山、月、それらを連ねる雄大な雲の流れ――

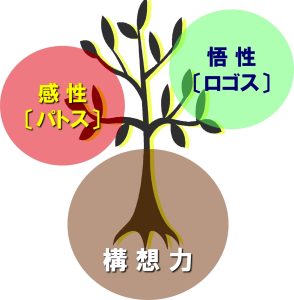

東山画伯は実際に風景を見たのではない。ある主題に対して風景が浮かんだのだ。浮かんだ風景は自分にしか見えないから、便宜上ことばでスケッチする。宮内庁が、1960年代に新築中だった東宮御所の壁画制作を画伯に依頼したエピソードである。

「風景画的な主題」という題材だけが唯一の条件で、あとはお任せだった。画伯は実際の壁を見に行く。その時、「日月四季図」の構想がひらめいた。壁の大きさは横22.5メートル、高さ2メートル。一目では目配りできないその長大なスペースに、動く風景があぶり出されるように見えたに違いない。

📖 『風景画論』 ケネス・クラーク / 佐々木英也(訳)(「象徴としての風景」の章より)

われわれの周りには、われわれが造ったものではなく、しかもわれわれと異なった生命や構造をもったもの、木々や花や草、川や丘や雲がとりかこんでいる。幾世紀にもわたって、それらはわれわれに好奇心や畏怖心を吹きこんできた。歓びの対象ともなってきた。われわれはそれらを、自分たちの気分を反映させるよう、想像力の中で再創造してきた。

地球規模の自然ではなく身近な自然の場合、ぼくたちは雲や樹々、起伏のある山なみ、浜辺などを想起する。人々はこの自然を畏れ多くも自分なりに解釈し、想像上の自然を作り上げたり再構築したりしてきた。それが風景画を生みだしたというのである。「風景画は、人間が辿ったさまざまな自然観の段階をしるす指標である」と著者は言う。

自然の中に風景を見出したのは西洋ルネサンスの頃だという説がある。その話を――まったく偶然だが――次の一冊がリレーしてくれる。

📖 『風景の誕生――イタリアの美しき里』 ピエーロ・カンポレージ/ 中山悦子(訳) (「土地の姿から風景へ」の章より)

風景を描いた絵画の黄金時代はおそらく、まだ風景というものが自立した形としてもジャンルとしても存在しなかった時代ではなかったか(……)

風景はまだ背景に追いやられる「習作」の段階にあって、観察と解釈の対象に過ぎなかった。(……)

十五世紀また十六世紀初期の美術や論考において、風景はまだ十分な自立に達しておらず、絵画としての美的規律ももたされていない。

「まだ十分な自立に達しておらず」というのだから、概念としての風景は中世ヨーロッパでは未熟だったのである。当時の人々はあるがままの自然を拒否していた。他方、自分たちの生活に役立つ自然には大いに関心を示した。すなわち、金や銀などの鉱物と農産物を産出し、牧畜を可能にしてくれる利用価値の高い「土地」こそが自然だったのである。

ルネサンス以降、野性の自然(土地)から風景を導き出すのに時間がかかった。今、自然と風景の関係はどうなっているのだろうか? 功利優先の土地や戦場で風景画が描かれるとは思えない。