「理系おもちゃ」なるものがあるのを先日テレビで知った。女子に理系への興味を持たせるためだそうである。

人を理系タイプと文系タイプに分類するのは学問体系的な視点であり、大学で学んだ人たちに多い発想だ。大学に入ってからは学科が枝分かれする。ややこしいので、理系と文系に大雑把に分ける。中高卒の人たちはめったにそんな話を持ち出さない。少年少女は理系・文系などと自分を型にはめることはめったにない。あるとしても、「宇宙飛行士になりたい」とか「ケーキ屋さんになりたい」と言うくらい。

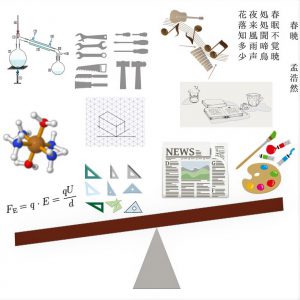

動物、草花、空、家々……日々使う道具の類……時事的な諸問題……どこからどこまでが理系で文系なのか。そんな線引きは現実のどこにもなく、架空の概念にほかならない。「女子に理系への興味を持たせる」と言う時の、理系とはいったい何なのか。興味や行為の境界線はどこにあるのか。

希望する学問がいわゆる文系だとしても、本家理系よりも数学が得意というケースがある。工学部だがロボットに不案内の学生がいるし、小説好きの宇宙マニアがいる。医学部出身の小説家には森鴎外、安部公房、北杜夫らがいる(文学部出身の医者は聞いたことがないので、理は文を兼ねることができそうだ)。

ぼく自身、プロ棋士に将棋を教わって、定跡が数理的であることに気づかされた(それが証拠に、定跡を天文学的にデータ処理して学習するAIに対して、昨今一流のプロ棋士でも勝ち目がなくなった)。「棋理に適う」ということばがあるように、〈9×9の桝目の盤上〉は理系的である。だからと言って、理系が必ずしも将棋に強くて詰将棋が作れるわけではない。人間どうしなら、盤外の駆け引きや所作も関係する。こちらは文系的かもしれないが……。

論理学を指導していたことがある。論理学は理系なのか文系なのか。数日前から講談社ブルーバックスの『鳥! 驚異の知能』という本を読んでいるが、これを読んでいるからと言って、理系の証拠になるはずもない。公園で鳩と戯れて餌を与えているホームレスのおじいさんを文系と言って片づけることもできない。

一杯のコーヒーを淹れるのは生活習慣の一コマだが、本気を出して淹れようとすれば理系的知識への好奇心が欠かせない。豆の成分、焙煎の時間、挽き方、湯の温度など、より美味しく飲もうとすれば科学的でなければならない。しかし、パリの有名カフェでサルトルとボーヴォワールが論争を繰り広げた時は、文芸サロンに薫る飲み物として重宝された。

上記の『鳥……』と併読しているのが“ALL ABOUT COFFEE”だ。ここには歴史、経済、文化、地理、技術、化学、工学のすべてが盛られている。帯文には「本書を読まずしてコーヒーを語るなかれ!」と書かれている。一杯のコーヒーに精通するためには文理両用であることが求められる。