公園

「おい、どけよ。そこはぼくがいつも座るベンチだ」

パスカルの『パンセ』に「これはぼくが日向ぼっこする場所だ」というくだりがある。先に座っている子に向かって後から来た子が一方的に縄張り宣言をする。パスカルは「この一言に地上のすべての簒奪の始まりと縮図がある」と言った。

簒奪とは「臣下が帝王の位を奪い取ること」。下剋上っぽい。転じて、後からのこのこやって来た者が既得権者に対して「そこはオレの場所だ!」と言って横取りすることを意味する。ヨーロッパの列国はこんなふうにして植民地を増やした。既得権のある者が領域侵犯者に告げているのではなく、侵犯者が誰の了解も得ずに堂々と所有を宣言するのである。

日常のたわいもないベンチの取り合いが、ベンチの周辺へ、公園全体へ、やがて都市や国にまで拡張していく。子どもがベンチを独り占めする日常と国家が覇権をねらう非日常はつながっている。

学校の教室

「昨日貸してあげた消しゴム、返してよ」

「嫌だ。あの消しゴムはもうぼくのだから」

「あげるなんて言ってないのに」

「貸すだけとも言わなかったぞ」

ぼくのものはぼくのもの。きみのものもぼくのもの。あげたか貸したか(もらったか借りたか)はどうでもいい。一度ぼくが手にしたものは、もうきみのものではなく、ぼくのものなのだ……理不尽だが、弱いほうの子はこの力関係に異議申し立てできなくなってしまう。

街中

半世紀前の話。

「おい、お前ら、金はあるか?」

小学生の男子三人が中学生男子にカツアゲされた。ポケットに手を突っ込まれた一人が数百円を奪われ、その間に二人が別々の方向に逃げた。逃げた一人が追われたが、何とか振り切った。

普段から仲良しの三人は半時間後に「いつもの場所」で落ち合った。いつもの場所とは、同級生の母親がやっているお好み焼き店だ。困った時、とりあえずこの「おばちゃん」の店に行く。着いた時はまだ息が上がっていた。

お好み焼き店

店に入って三人はびっくりした。カツアゲの不良中学生が奥のテーブルでお好み焼きを食べていたのだ。一瞬目が合ったが気づかれなかった。カツアゲされたほうは不良を覚えているが、カツアゲしたほうは一日に数をこなすので相手を覚えない。

三人は「おばちゃん」に目くばせして外に誘い、カツアゲの件を話した。おばちゃんの助言で、一人が店の三軒隣りに住む知り合いの「にいちゃん」の家へ。にいちゃんは中学2年生で、学年一の高身長、体育会系正義の味方。

にいちゃんが来てくれた。店に入りカツアゲ中学生に近づき、相手を立たせた。カツアゲも大きいがにいちゃんはさらに大きい。「さっきのカツアゲの金を返せ」とにいちゃんが睨む。カツアゲはおとなしく奪った金を差し出す。「それ食ったらさっさと出て行け。このあたりをうろうろするな!」とにいちゃんがカツアゲを恫喝した。

こういうケースでは、腕力の有無や身体の大小が少なからず力関係に影響を及ぼす。あるアメリカ人女性は、店や道でよその男に声を掛けられたりからまれたりしたら、とりあえず「うちの主人はあんたより大きいのよ!」と言ってみるそうだ。モンスターペアレンツ撃退策として校長室の前にボブ・サップ級のガードマンを立たせるという案もアメリカ発だ。賢さや美しさよりも動物的な力強さがものを言う。

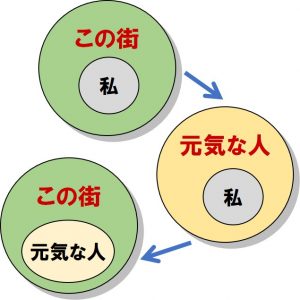

日常生活レベルの人と人との力関係と非日常レベルの国と国との力関係に特別な差異はない。どんな状況であれ、独りで抗えない理不尽に対して「おばちゃん」や「にいちゃん」や「ボブ・サップ」以外に頼れるものはないのだろうか。