日本人は何かにつけて「ネバーギブアップ」と言う傾向がある。和製英語ではなく、れっきとした英語(“Never give up!”)だから問題はない。しかし、もう一つ、“Don’t give up!” という表現があるのをご存知だろう。3月13日付の英国紙 The Independent ではこちらのほうを使っていた。

“Don’t give up!” ではなく、なぜもっと強そうな語感をもつ “Never give up!” のほうを使わないのかと疑問を呈した知人がいた。この記事の英語を見て、同じような違和感を覚えた人は少なくないかもしれない。

これがその記事である。日本に対しても東北に対しても「ドントギブアップ!」と呼びかけている。これを「がんばれ」と訳したのか、「がんばれ」という日本語を「ドントギブアップ!」に訳したのかはわからない。「がんばれ」についてコメントしたいことがあるが、その前に英語のニュアンスの勉強を少々。

これがその記事である。日本に対しても東北に対しても「ドントギブアップ!」と呼びかけている。これを「がんばれ」と訳したのか、「がんばれ」という日本語を「ドントギブアップ!」に訳したのかはわからない。「がんばれ」についてコメントしたいことがあるが、その前に英語のニュアンスの勉強を少々。

「ドントギブアップ」と「ネバーギブアップ」の違いについて、マーク・ピーターセン著『心にとどく英語』の「英語の時間感覚」という項目の箇所に興味深い記述があるので、少し長いが引用しておこう。

とある日、東京でテニスの試合を観ていたとき、相手の速いサーブに圧倒されていて勝負をあきらめてしまいそうな外国人の選手を励ます掛け声として “Never give up!” というのを聞いて奇妙に感じたことがある。当然、いま頑張っているこの試合を「あきらめちゃいかん! がんばれ!」という励ましのつもりだとは分かったのだが、それなら、英語では “Never give up!” ではなく、“Don’t give up!” と言うのが普通である。“Never give up!” の “Never” (=not ever)は、この力強い励ましを一般論にしてしまう。「人生は、やることを最後まであきらめずにやるものだ」と、試合中に言われても、選手の方も困るだろう。

いうまでもなく、never は、「いつであろうと~でない」という意味を表わす時間的表現である。“Never” をここで使ったのは、おそらく強調、つまり「絶対に」といったくらいのつもりだったのだろうが、このごく些細な例は、「時」に対する柔軟性に富む日本語と、「時」に対して神経質な英語とのすれ違いを象徴的に現しているように思えるのである。

“Never” にすると普遍的な教えになってしまうというニュアンスがわかるだろうか。「人生、何があろうとも、未来永劫、あきらめてはいけない」という教訓を、いまこの事態の最中で垂れるのは場違いなのである。直近の苦難を受けてのメッセージ、たとえば「おぞましいほど大変なことがあったけれど、あきらめないで! 応援しているから」という気持ちを速やかに伝えるには、“Don’t” のほうがふさわしい。

ところで、ぼくには「がんばれアレルギー」がある。つい先日も書いたのだが、ことばを失うほど深刻な状態にいる人々に「がんばれ!」などとは言えないのである。幼い子どもがフーフー言いながら階段を上がろうとするとき、「もうちょっとだ! ほら、がんばれ!」などと励ます。しかし、政治家の「がんばろう!」はしっくりこないし、周囲で叫ばれる「明日からがんばります」の声も醒めて聞いている。なぜだろうかと考えたら、「がんばる」と誓う人ほどあまり頑張ってくれず、また他人に「がんばれ」と声を掛けているわりには本人が頑張っていないことがわかった。要するに、「がんばる・がんばれ」があまりにも空虚なスローガンに終わっているのを見過ぎてきたのだ。

少なくとも、英語の “Don’t give up!” はそのまま「あきらめないで」でいいと思う。口癖のように、社交辞令のように、安易に「がんばれ!」と言う舌を慎みたい。では、ぼくがアレルギーになっている「がんばれ」に代えてどんな表現がいいだろうか。残念ながら、オールマイティな適語が思い浮かばない。ただ、「がんばれ」よりも実体がよく見える、志向的なことばを適時適所で使いたいと思っている。

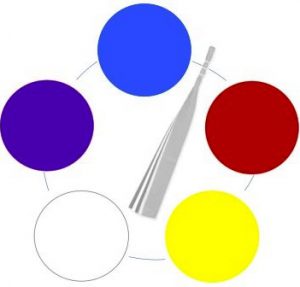

五色が陰陽五行から来ているのは想像できた。木-青、火-赤、土-黄、金-白、水-黒というように五行と五色が感覚対比される。この場合、五色は「ごしき」と呼ぶのが適切である。但し、ぼくがよく見るあの鈴から垂れている布に黒色はない。これら五色の上位に最高色としての紫を置いたため、そのしわ寄せで黒がなくなったらしい。黒を含まない五色は「ごしょく」が妥当だろう。なお、七夕の短冊も青、赤、黄、白、紫の五色を使うのが一般的とされる。

五色が陰陽五行から来ているのは想像できた。木-青、火-赤、土-黄、金-白、水-黒というように五行と五色が感覚対比される。この場合、五色は「ごしき」と呼ぶのが適切である。但し、ぼくがよく見るあの鈴から垂れている布に黒色はない。これら五色の上位に最高色としての紫を置いたため、そのしわ寄せで黒がなくなったらしい。黒を含まない五色は「ごしょく」が妥当だろう。なお、七夕の短冊も青、赤、黄、白、紫の五色を使うのが一般的とされる。