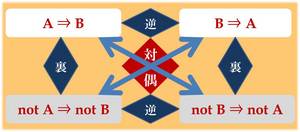

オフィス近くの寺院の今月の標語は「楽を求めて苦しむ」。こういうことばに反応して「じゃあ、苦を求めたら楽になるんだなあ」と推し量るのは単純な早とちりというものだ。《命題の逆・裏・対偶》。聞いたことがある、ちょっとかじったことがあるという程度の人が大勢いるはず。覚えたつもりが、しばらく経つとすっかり忘れてしまう論理ツール。論理的思考は研修テーマの一つなのでぼくには染みついているが、いざこれを説明して理解してもらうとなると話は簡単ではない。

オフィス近くの寺院の今月の標語は「楽を求めて苦しむ」。こういうことばに反応して「じゃあ、苦を求めたら楽になるんだなあ」と推し量るのは単純な早とちりというものだ。《命題の逆・裏・対偶》。聞いたことがある、ちょっとかじったことがあるという程度の人が大勢いるはず。覚えたつもりが、しばらく経つとすっかり忘れてしまう論理ツール。論理的思考は研修テーマの一つなのでぼくには染みついているが、いざこれを説明して理解してもらうとなると話は簡単ではない。

タグ: 二律背反

売り込まない方法

ほとんどすべての命題は二律背反的に論議することができる。時々の情報に左右されるテーマならなおさらだ。たとえば、「調査から始めよ」と「調査から始めるな」は一般的にはつねに拮抗している。ぼくの場合は、もはやどんな企画も調査から始めることはないが……。

二項対立と二律背反

一見酷似しているが、類義語関係にない二つの術語がある。誰かが混同して使っているのに気づいても、話を追っているときは少々の表現の粗っぽさには目をつぶってやり過ごすので、その場で指摘することはない。つい最近では、〈二項対立〉と〈二律背反〉を混同する場面があった。この二つの用語は似ているようだが、はっきりと違う。

二律背反とは、テーゼとアンチテーゼが拮抗している状態と覚えておくのがいい。たとえばディベートの論題を考えるときに、論題を肯定する者と否定する者の立場に有利不利があってはならない。現実的にはどちらかが議論しやすいのだろうが、ほぼ同等になるように論題を決め記述するという意図がある。「AはBである」に納得でき、「AはBでない」にもうなずけるとき、両命題が同等の妥当性で主張されうると考える。

これに対して、二項対立は、本来いろんな要素を含んでいるはずの一つの大きな概念を、たった二つの下位概念に分けてしまうことである。人間には様々な多項目分類がありうるにもかかわらず、たとえば「男と女」や「大人と子ども」のように極端な二項に分ける(老若男女とした瞬間、もはや二項ではなくなる)。方角は東西南北と四項だが、世界は「西洋と東洋」あるいは「北半球と南半球」と二項でとらえられることが多い。「先進国と発展途上国」でも二項が対立している。

なお、二項対立と二律背反には共通点が一つある。それは、多様性に満ちているはずの主張や議論や世界や対象を、強引に二極に単純化して考えることだ。明快になる一方で、二つの概念がせりあがって鋭く反発し合い、穏やかならぬ構図になってしまう。とはいえ、二項対立の二つの概念は対立・矛盾関係にあるものの、もともと一つの対象を無理やり二つに分けたのであるから、支え合う関係にもなっている。「職場と家庭」や「売り手と買い手」には、二項対立と相互補完の両方が見えている。

金川欣二著『脳がほぐれる言語学』では、「ステーキと胡椒」も二項対立扱いされている。「おいしい焼肉」の極端な二項化と言えるが、少しコジツケっぽい。傑作だったのは、「美川とコロッケ」。両者が属する上位概念も対立もうかがえないが、相互に補完し合っているのは確かである(美川憲一が一方的に得をしているという説もあるが……)。

二項対立は、ある視点からのものの見方であり定義なのである(だから、人それぞれの二項があってよい)。また、いずれか一方でなければ必ず他方になるような概念化が条件である。たとえば、「日本と外国」において、「日本で生まれていない」が必然的に「外国で生まれている」になるように。ところで、知人からのメルマガに「情緒と論理」という話があった。日本人は情緒的でロジックに弱いという主張である。日本人は同時に情緒的にも論理的にもなりえるから、両概念は二項対立していない。同様に、「感性と知性」や「言語とイメージ」なども、つねに併存または一体統合しているので、二項対立と呼ぶのはふさわしくない。

以上の説明で、二項対立と二律背反を混同することはなくなるだろう。但し、これで一安心はできない。難儀なことに、二項対立は「対義語」と区別がつきにくいのである。この話はまた別の機会に拾うことにする。