〈プラスチックワード(plastic word)〉が注目されている。ドイツの言語学者ベルクゼンが問題提起した造語だ。何かしら重みのある内容を伝えているような趣があるが、その実、プラスチック製のおもちゃのブロックみたいに変幻自在に姿や形を変えて他の語句と結びつく用語である。あいまいなくせに、いかにも意味ありげな文章を作り上げてしまうという、困った特徴を持つ。

〈プラスチックワード(plastic word)〉が注目されている。ドイツの言語学者ベルクゼンが問題提起した造語だ。何かしら重みのある内容を伝えているような趣があるが、その実、プラスチック製のおもちゃのブロックみたいに変幻自在に姿や形を変えて他の語句と結びつく用語である。あいまいなくせに、いかにも意味ありげな文章を作り上げてしまうという、困った特徴を持つ。

たとえばグローバルがそれであり、アイデンティティやシステム、マネジメントやソリューションも仲間である。カタカナが多いのは提唱者がドイツ人だからだろうが、日本語に訳せば、他に情報、価値、構造、問題、成長などもリストに入るという。ぼく自身もプラスチックワードの常用者であることを認めざるを得ず、とても後ろめたい気分になる。プラスチックという語感の、安直で本物ではないという響きゆえだろうか。

コミュニケーションという術語もその一つだと知るに及び、心中穏やかではなくなった。かなり頻度の高い常用語であるから、「ランチにでも行くか」と同じような気楽さで「もっとコミュニケーションを取ろう」などと誰もが言っている。だが、ランチはプラスチックワードではない。

ランチと呼ばれる〈記号表現〉には明確な〈記号内容〉が対応する。うな丼であれステーキであれ、ざるそばであれ担担麺であれ、ランチは目に見える料理として特定され、口に入れて胃袋におさめるという行為までを具体的に指し示す。これに対して、コミュニケーションということばが意味する記号内容は、人それぞれに異なり変幻自在。要するに、表現者の意図した内容として伝わっていそうもないのである。

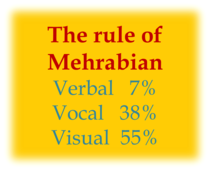

いつの頃からだろうか、コミュニケーションは伝達とほぼ同義に扱われるようになった。話したり書いたりする側の行動という意味に変化して現在に至る。つまり、聴いたり読んだりする側の視点がコミュニケーションからすっかり欠落しているのである。と同時に、何かの目的のための手段と見なされてもいる。たとえば、親睦のためのコミュニケーションという具合に。さらには、言語もとばっちりを食って、コミュニケーションのための道具や衣装とされてしまった。言語はコミュニケーションのため、そして、コミュニケーションは何か別のためのものであるという図式である。

何でも語源に遡ればいいとは思わないが、プラスチックワードの最右翼という烙印を押されてしまったコミュニケーションの名誉回復のために、原点を確かめてみるのは無駄な作業ではないだろう。このことばはもともと「共通」という意味であった。たとえば、ラテン語で“sensus communis”と言えば〈共通感覚〉だが、その共通のことである。共通というかぎり、何において共通なのかが示されねばならない。「誰においても」ということだ。誰においてもが極端なら、あるコミュニティの関係者としてもいい。その関わる人々の間で「あることの意味が共有されている状態」である。「今日の午後6時に例の喫茶店で待ち合わせよう」とAさんがB、C、Dさんらに告げたら、「今日、午後6時、例の喫茶店、待ち合わせ」という概念と意味が全員で共有されなければならない。そうでなければ、人間関係が成り立たなくなってしまう。

こうして考えてみると、コミュニケーションが単なる道具であるはずもなく、何かの目的のための手段であるはずもないことがわかる。人が他人と生きていく上で、他に代案のない、本質的で究極の行動にほかならない。アリストテレスが「何のための幸福かなど問えない」と語ったように、何のためのコミュニケーションかを問うことなどできないのである。高度な言語とコミュニケーションは人間社会の生命線と言っても過言ではない。このことを強く認識するとき、他の用語はいざ知らず、コミュニケーションということばを安っぽいプラスチックのように弄んではいけないという賢慮と良識が働くだろう。