万年筆のペン先は紙質にうるさい。もちろんペンが紙に対して優位ではないから、紙側からすれば万年筆を選ぶということになる。しかし、ペンと紙の相性は両者だけで折り合うのではない。媒介となるインクの存在が欠かせないのだ。インクの色合いや「液性」について豊富な表現力を持ち合わせないが、さらっとしたインク、やや粘りのあるインク、粒子の微細なインクなどがあることくらいは、長年書いてきたからわかる。

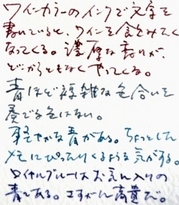

「このインクの色がぴったり」と確信しても、文具売場の照明と自宅やオフィスの照明が違う。ペン先の硬さによってはインクの出方や滑り方が違うし、紙質によっても色はデリケートに変化する。ましてや、ここに紹介するような下手な写真では数分の一も写実的に再現できない。それでも貧困な語彙を補う足しになればと思ってお見せする。

濃いめのセピアは栗色に近い。こげ茶とは違うが、よく目を凝らしてもわからない。同じ栗でも赤ワインに近い色を買った。実際は紫がかってはおらず、文字の書き終わりの画で濃い赤が出る。このペンはセーラー。

濃いめのセピアは栗色に近い。こげ茶とは違うが、よく目を凝らしてもわからない。同じ栗でも赤ワインに近い色を買った。実際は紫がかってはおらず、文字の書き終わりの画で濃い赤が出る。このペンはセーラー。

Kobe INK物語の「長田ブルー」と生野区の加藤製作所の万年筆という、ディープな組み合わせ。だが、ブルーグレーとも言うべき繊細な色だ。

パイロットの月夜というインク。万年筆はペリカン。

モンブランの万年筆にペリカンのロイヤルブルー。

黒インクはカートリッジで持っているが、ほとんど使ったことがない。黒しか使わなかった時代もあるが、今は青。現在はボトルで5種類あるが、すべて違う。先にも書いたが、ペンと紙を変えれば、インクの色が変化する。

ぼくは18歳のときに英文タイプライターを使い始めた。そのくせ、万年筆でも英文をよく書いていた記憶がある。日本語のワープロを使い始めたのが1987年。つまり、それまでは公私ともに書くときは手書きだった。仕事では原稿用紙も使っていたし、若い頃からの習慣であるノートはすべて手書きである。手書きを少しも苦にしないが、1990年頃からは画面に向かってキーボードを打つほうが多くなった。刷り上がりと同じ体裁で見えてしまうために、文の完成度の高さと錯覚してしまう。やがて推敲に手を抜くようになる。

最近は原点に戻って、コンセプトの出発点はすべて手書き。論理から離れて偶発的なアイデアを期待するときは万年筆。そして、色を変えることによって気分や発想を変える。証明などできないが、つねに同じ形で現れるフォントとは違う文字の形、その文字のインクの滲みが、これから書こうとする表現に影響を与えそうな予感がする。いや、それは表現などではなく、思考そのものを誘発しているのかもしれない。

大した文章を書けるわけではないが、万年筆を使う時はこの一文字を軽んじてはいけないと気が引き締まる。カーソルで不要な文字を消すのとは違って、書き損じに抹消の線を入れるときも文字を挿入するときも、人を扱っているような気になってくる。万年筆そのものの重さに加えて、紙に滲むインクを通じて文字の重みが掌から伝わってくる。