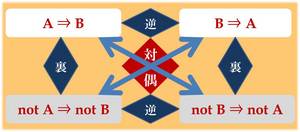

オフィス近くの寺院の今月の標語は「楽を求めて苦しむ」。こういうことばに反応して「じゃあ、苦を求めたら楽になるんだなあ」と推し量るのは単純な早とちりというものだ。《命題の逆・裏・対偶》。聞いたことがある、ちょっとかじったことがあるという程度の人が大勢いるはず。覚えたつもりが、しばらく経つとすっかり忘れてしまう論理ツール。論理的思考は研修テーマの一つなのでぼくには染みついているが、いざこれを説明して理解してもらうとなると話は簡単ではない。

オフィス近くの寺院の今月の標語は「楽を求めて苦しむ」。こういうことばに反応して「じゃあ、苦を求めたら楽になるんだなあ」と推し量るのは単純な早とちりというものだ。《命題の逆・裏・対偶》。聞いたことがある、ちょっとかじったことがあるという程度の人が大勢いるはず。覚えたつもりが、しばらく経つとすっかり忘れてしまう論理ツール。論理的思考は研修テーマの一つなのでぼくには染みついているが、いざこれを説明して理解してもらうとなると話は簡単ではない。

タグ: 命題

一番つながりの怪

車を運転しない。所有していて運転しないのではない。車を持っていないのである。もっと正確に言うと、運転免許を取得したことがないのである。別にアンチオートモービリズム(反自動車主義?)の思想家でも運動家でもない。人生において何百分の一かの偶然によって縁がなかっただけの話である。

「車がなくて困ったことはないか?」とよく聞かれてきたが、車がないこと、つまり「車の欠乏」が常態であるから困りようがない。いや、困っていることを想像することすらできない。だってそうだろう、無酸素で生きることができる人間に「酸素がなくて困ったことはないか?」と聞いているようなものではないか。但し、「車があれば……」と想像できないほどアタマは固くない。「もし手元に自由になる百万円があれば……」を仮想するのと同じ程度に「もし車があれば……」と仮想することはできる。

と言うわけで、真性の車オンチである。車オンチではあるが、広告やマーケティングのお手伝いも少々しているので、仕事柄テレビコマーシャルはよく見るし、その中に自動車も含まれる。だが、傾向としては、他商品に比べると淡白な見方になっているのは否めない。メーカー名も車種も覚える気がないので、コマーシャルの構成やプロットも流すようにしか見ていない。だから、狂言師の野村萬斎がいい声でホンダのフィットを持ち上げているのを耳にしても、「ふ~ん」という無関心ぶりであった。

ところが、先日、数度にわたってじっくり見てしまったのである。そして、見てしまった結果、「これはダメでしょう、ホンダさん!?」とつぶやいたのである。「たとえばケーキだと、一番売れてるケーキがやっぱり一番おいしいはず」という命題はどうにもいただけない(広告コピーに命題とはなんと大げさなと言うなかれ。英語では“selling proposition”、「売りの命題」と言う)。

販売至上主義やナンバーワンがどうのこうのと道徳論を持ち出すつもりなどない。一番は二番よりもいいことくらいわかっている。言いたいのは、「一番売れてるケーキ」が何を意味しているか不明であること。ケーキの種類なのか、特定パティシエが創作するケーキなのか、お店やベーカリーを暗示しているのか、さっぱりわからない。仮にイチゴショートが一番売れているのなら、それが一番うまいということになる。そして、秋には栗たっぷりのモンブランにおいしさ一位の座を奪われるというわけだ。

次に問題なのは、あることの一番が自動的に別のことの一番になるという、無茶苦茶な論法である。一番売れてる◯◯は一番流通上手、一番宣伝上手、一番安い……など何とでも言えるではないか。ケーキだから「おいしい」がぴったり嵌っているように見えるが、「一番売れてる本」なら「一番何」と言うのだろうか。一番売れてる本がやっぱり一番おもしろいはず? 一番ためになるはず? 一番話題性があるはず? 一番読みやすいはず? どれでもオーケー、自由に選べる。命題はまったく証明されていない。たかがコマーシャルだけれど、そう言って終われない後味の悪さがある。

「一番売れるケーキが一番おいしいはず」という仮説を持ち出した手前、この広告は「日本で一番売れているフィットが10周年。これまたおいしそう」で締めくくらざるをえなくなった。いや、ケーキを持ち出したのだから、「一番おいしいつながり」以外に終わりようがない。おいしいケーキは想像がつくが、おいしい車にぼくの味覚は反応しない。狂言が好きだし、従妹もホンダアメリカにいるので大目に見たいが、わざわざケーキをモチーフに使った意味が響いてこない。ケーキと車がどうにもフィットしないのである。

愚者と賢者

十日前に自宅近くの寺の前を通りかかった。ふと貼り出されている今月のことばに目が止まった。「愚者は教えたがり、賢者は学びたがる」と筆書きされている。法句経の「もしも愚者が愚かであると知れば、すなわち賢者である。愚者であって、しかも自ら賢者と思う者こそ、愚者と名付けられる」を思い出した。この種の「命題」を見ると是非を考えてみたくなる。まさか本能の仕業ではない。後天的に獲得した職業的習癖のせいだと思う。

問いにせよ命題にせよ、何事かについて議論しようと思えば、定義に知らん顔はできない。弁論術が生まれた古代ギリシアの時代から議論の出発点に定義が置かれるのは当たり前であったし、定義を巡る解釈は議論を闘わせる随所で争点になるものだ。堂々巡りになったり退屈になったりもするが、定義論争を避けて通ることはできない。定義をおざなりにしてしまうと、行き場のない「ケースバイケース論」や「人それぞれ論」の応酬に終始し、挙句の果ては泥沼でもがいて責任をなすり合うことになる。

話を戻すと、愚者と賢者の定義をおろそかにしたままで「愚者は教えたがり、賢者は学びたがる」の是非に判断を下せない。この命題、冷静に考えると、教えたがるのであるから教える何かを有しているに違いない。愚者ではあるが無知ではないのだろう。また、知は無限であるから、どんな賢者にしても学びに終止符を打つことはできそうもない。賢者だからこそ、おそらく学ぶ(そして、学べば学ぶほど無知を痛感する)。賢者はつねに知的好奇心を旺盛にしている。

命題の「教える」と「学ぶ」は辞書の定義通りでいい。やはり焦点は愚者と賢者の定義に落ち着くしかないのか。いや、ぼくは保留したい。愚者も賢者も辞書通りでいい。むしろ注目すべきは「~したがる」という表現のほうである。これは強い願望を表すが、さらりとした願望ではなく、意固地でわがままで病みつきのニュアンスが強い。では、教える、学ぶ、愚者、賢者などの用語をそのままにしておいて、命題を読み替えてみようではないか。

「愚者は意地になって教えようとし、賢者は意地になって学ぼうとする」

どうだろう。ぼくがひねくれているせいかもしれないが、命題の前段にはうなずけるが、後段には首をかしげてしまう。この命題の書き手は、学ぶことを教えることの優位という前提に立っているのだ。学ぶことと教えることのいずれかが他方の上位であるはずがない。対象が何であれ、やみくもに意地を張らないのが賢者であり、対象が何であれ、いつも意地を張るのが愚者ではないか。賢者は素直で淡々としており、愚者は色めき立つのである。というわけで、もう一度読み替えてみる。

「賢者は学び教え、愚者は学びたがり教えたがる」

これはこれで行間を読まねばならない一文になってしまった。愚者と賢者の本質や相違を語るとき、一文でスマートに表現しようなどと思わないほうがよさそうだ。最近名言集の類がもてはやされているが、格言や箴言は「点」である。「点」は読み損なうことが多いから、時々「線」にも親しむべきなのだろう、愚者だからこそ。こう自覚したぼくは、いったい愚者なのか賢者なのか。

真偽を確かめる方法

推論や証明は直球で論じると不粋なテーマになってしまう。そうならないよう、肩の凝らない、気楽なエピソードを紹介したい。

初心者対象のディベートの勉強会をしていた頃、英国で出版された“Make Your Point”という中学生向けのテキストを参考にしていたことがある。議論の演習を目的としたもので、30の命題が設けられている。「美か知か」や「学生はアルバイトをすべきか」や「自動車―祝福か呪いか」などのテーマについて質疑応答をおこない、賛否を考え、最終的にフリーディスカッションで締めくくるという体裁に編まれている。英文もやさしく、よくできた本である(初版は1975年。手元にあるのは1987年版の11刷)。その本から「若い科学者: 残酷、それとも好奇心?」というテーマを取り上げてみる。次のような導入が書かれている。

蜘蛛にとても興味のある生徒がいた。「蜘蛛には耳がないようである」と「蜘蛛にはたくさんの足がある」という二点が気に掛かっていた。ある日、「蜘蛛には特別な足があり、それで聞いているに違いない」とひらめいた。そして、生物の先生にこのことを話してみたのである。「それはおもしろい理論だね。でも、証明するには実験をやってみないと」と先生は言った。少年は実験をすることにした。

その実験が常軌を逸しているのだが、フィクションだと思えば許せる。少年が試みた実験の手順は下記の通りであった。

実験目的 : 蜘蛛が足で聞いているかどうかを調べる。

使用器具 : 鋭利なナイフ、蜘蛛、テーブル。

実験(i) : テーブルの中央に蜘蛛を置き、「跳べ!」と命じた。

結果(i) : 蜘蛛は跳んだ。

実験(ii): 蜘蛛の足をナイフで切り落とし、蜘蛛をテーブルに戻し、「跳べ!」と命じた。

結果(ii): 蜘蛛は跳ばなかった。

さて、以上の実験と結果から少年はどのように推論して結論を導いたのだろうか。彼の仮説「蜘蛛には特別な足があり、それで聞いているに違いない」は次のように証明されたのである。

結 論 : (足を切り落とした二度目の実験で)蜘蛛が跳ばなかったのは、「跳べ!」という指示が聞こえなかったからである。ゆえに、蜘蛛の足には聴覚がある。

残念ながら、少年が試みた証明は事実に反している。専門家やぼくたち一般人が承知している事実に、である。蜘蛛は足で音を聞いていないことをぼくたちは知っている。いや、それが事実かそうでないかを棚上げしても、この実験では不備が多すぎることを感知できる。蜘蛛は人間が発する「跳べ!」を解せるのか、「跳べ!」に対して跳んだのは偶然ではないのか、仮に「跳べ!」を聞いて意味を解しても、足を切り落とされたら跳びたくても跳べないではないか……。

ぼくたちの素朴な疑問に対して少年は必死に答えるだろう。ぼくたちが執拗に検証すれば少年は反論もするだろう。しかし、彼の証明は空しい。実験は不完全であり、既知の事実を覆すだけの新説を打ち立てるには到っていないからである。

ぼくたちが少年の証明を認めないのは、蜘蛛について、聴覚について、足について、跳ぶことについてすでに知っているからである。ぼくたちには経験と知識において、少年よりも一日の長があるように思われる。しかし、まったく経験も知識も持ち合わせないテーマの実験に対してはお手上げである。自力で真偽を確かめるすべはないから、真偽を権威に委ねざるをえない。そして、ぼくたちが頼りにしている権威が専門分野に関して何でもかんでもお見通しというわけではないことを知っておくべきだろう。

教訓:「よく知っていることについて真偽を確かめることはできる。あまりよく知らないことについては確かめるのは困難である。」

アイデアの鉱脈はどこにある?

塾生の一人が『アイデアは尽きないのか?』というタイトルでブログを書いていて、しかも記事の最後に「結論。アイデアは尽きない」と締めくくっている(ブログの更新が滞り気味なので、もしかするとアイデアが尽きているのかもしれないが……)。とにかく、師匠筋としてはこれを読んで知らん顔しているわけにはいかない。もちろんイチャモンをつけるために沈黙を破るのではない。その逆で、この種のテーマが常日頃考えていることを整理するいいきっかけになってくれるのだ。なにしろ、ぼくのブログには〈アイディエーターの発想〉というカテゴリがある。当然これから書くこの記事はそこに収まる。

アイデアは尽きないのか? 「アイデアは尽きない」という意見に同意したいものの、正しく言えば、この問いへの答えは不可能なのだろう。アイデアは誰かが何かについて生み出すものである。そのかぎりにおいてアイデアが尽きるか尽きないかは、人とテーマ次第ゆえ結論は定まらない。当たり前だが、アイデアマンはどんどんアイデアを出す。しかし、その人ですら不案内のテーマを与えられたらすぐに降参するかもしれない。

たとえば「世界」についてアイデアを出す。これなら無尽蔵に出せそうな気がする。世界という要素以外にいかなる制約も制限もないからである。時間が許されるかぎりアイデアが出続ける予感がする。但し、ここで言うアイデアには単なる「観念」も多く含まれ、必ずしも「おもしろい」とか「価値ある」という条件を満たすものばかりではない。

世界というテーマはあまりにも大きすぎるので、身近な例を取り上げよう。たとえば「開く」。「開く」からひらめくアイデアは、「開閉する」についてのアイデアよりも出やすいだろう。「ドア」という具体的なテーマになると、「開閉する」にまつわるアイデアよりも少なくなってくるだろう。「ドアのデザイン」まで絞り込むと、アイデアはさらに少なくなることが予想される。「アイデアは尽きないか否か」という命題は質にはこだわっていないようだから、量だけに絞って論じるならば、テーマが具体的であればあるほど、また要素が複合化すればするほど、アイデアは出にくくなると言えそうだ。

「10-□=3の□を求めなさい」というテーマで、□に入る答えをアイデアの一種と見なすなら、「7」が唯一のアイデアとなり、これ一つで「尽きてしまう」。極端な例でありアイデアという言い方にも語弊があるが、テーマが小さく具体的になり制約する要素が増えれば増えるほど、アイデアは尽き果てることを意味している。つまり、下流に行けば行くほど、求められるのは「1+1」のアイデアのように、量でも質でもなく、「正しさ」のみになってしまうのだ。最近の企画術や発想法はかぎりなくこの方向に流れている。つまり、おもしろくない。

テーマを提示する側が、自分が評価しうるレベルに命題表現を設定してしまう。アイデアを出そうと張り切っても、大胆なアイディエーションへの冒険をさせないのである。「何かいいアイデアはないか?」と聞くくせに、尋ねた本人がすでに「正解の方向性」を定めているのである。こういう状況では「アイデアは尽きる」。「アイデアが尽きない」という結論を証明するためには、テーマの上流に遡らねばならない。そこで、時間のみ制限枠にして、ただアイデアの量だけを目指して知恵を蕩尽してみるのだ。いいアイデアは、このようにして出し尽くされたおびただしいアイデア群から生まれるものだろう。

議論できる能力を養う

月曜日、火曜日と二日連続で硬派なトーンで「知」について綴った。だが、翌日になって、あのまま幕引きしていていいのかという良心のつぶやきが聞こえた――「もう少し具体的にソリューションを提示すべきではないか」と。

いま「すべき」と書いた。「~すべし」は英語の“should”、ドイツ語の“sollen”と同じく定言命法と呼ばれる道徳法則だ(哲学者カントの道徳的命法)。これをディベートの論題表現に用いると、その命題はあらゆる状況に無条件に当てはまり、かつ絶対的な拘束力を持たねばならなくなる。たとえば、「わが国は死刑制度を廃止すべきである」という論題は定言的(無条件的)であって、例外を認めてはいけない。「~というケースにおいて」という条件を付けたり含んだりしてはいけないのである。

「わが国はハッピーマンデーを倍増すべきである」。この論題は、「現状の4日間のハッピーマンデー(1月、7月、9月、10月の指定された月曜日)を8日間にするアクションを取りなさい、しかもそのアクションが価値のある目的になるようにしなさい、これは絶対的かつ無条件的な命令です」と言っているのである。

「わが国は定額給付金を支給すべきである」は、ここに明示されていない金額と対象を除けば、「つべこべ言わずに可及的すみやかにこのアクションを取りなさい」と命令している。年齢によって金額を変えるのなら「一律12,000円」を論題に含めてはいけない。また、対象が国民全員ならそう付け加えるべきである。「~すべし」は命題で書かれたことだけに言及し、書かれていないことに関しては論者の裁量に任せる。

「~すべし」という、例外を許さない命題を議論していると、激昂した強硬論争になりそうに思えるだろうが、いやいやまったく逆なのだ。イエス・ノーが極端に鮮明になる議論ほど、不思議なことに論者は潔くなってくる。自分への批判にも耳を傾けるようになるし、やがて度量も大きくなってくる。

ところが、「~ならば、~せよ」という仮言命法になると、ずる賢い論法を使うようになる。たとえば「定額給付金を支給するならば、生活支援とせよ」。すると、「定額給付金の支給には賛成だけれど、生活支援ではなく景気対策でなければダメ」や、「何らかの生活支援は必要だとは思うが、一律方式の定額給付金である必要はない」などと論点が条件的になってくる。議論に慣れていない人にとってはとてもややこしい。こんな「ケースバイケース」のディベートはおもしろくない。

記述する命題の文末が「~すべし」であれ「~である」であれ、ディベート論題の長所は是非を明確にすることであり、それによって論理が明快になる点にある。死刑制度の存続論者であるあなたは、自分の思想に近い立場から「死刑制度廃止」に反論することになるかもしれないし、まったく逆の立場から「死刑制度を廃止すべし」という哲学を構築し論点を証明しなければならないかもしれない。真っ向から対立する両極意見のどちらにも立って議論することにディベートの意義がある。だから、ぼくは抽選によって肯定側か否定側かのどちらかが決まり、一回戦で敗退したらそれでおしまいというトーナメント方式を歓迎しない。

「死刑制度」、「ハッピーマンデー」、「定額給付金」のどれもが、大多数の人々にとってはもともと自分の外部で発生した情報である。これらが自分のところにやってきて、ただのラベルのついた情報として蓄積しているわけではないだろう。推論や思考によって、何らかの価値判断が下されて自分の知になっているはずだ。そして、その知と相反する知が必ず世の中に存在し、自分の周囲にもそんな知の持ち主がいるだろう。自分の知と他人の知を議論というルール上で闘わせるのがディベートだ。一方的な「イエス」を貫く知よりも、「イエスとノー」の両方を見渡せる知のほうが世界の輪郭は広がる。そして鮮明に見えてくる。議論能力が知を高めるソリューションなのである。