話し手(書き手)が何について語り(書き)、何について語っていない(書いていない)のかを見極めるのは、話し手(書き手)の意図を理解するうえで重要である。言及されていることとされていないことを読み分け聞き分けるからこそ、わからないことについて問うことができる。問い下手はだいたい聞き下手・読み下手と相場が決まっている。書名を忘れたが、以前読んだ本に言及について次のような例があった。

話し手(書き手)が何について語り(書き)、何について語っていない(書いていない)のかを見極めるのは、話し手(書き手)の意図を理解するうえで重要である。言及されていることとされていないことを読み分け聞き分けるからこそ、わからないことについて問うことができる。問い下手はだいたい聞き下手・読み下手と相場が決まっている。書名を忘れたが、以前読んだ本に言及について次のような例があった。

タグ: 文脈

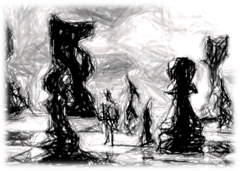

盤上の関係

「盤上」などと書くと、ソチの冬季五輪も近づいているから銀盤の舞を連想するかもしれない。実は、チェスや将棋などの盤上の駒の話である。フィギュアスケートの華麗さとは違って地味なテーマだが、言語の比喩として見直してみると気づきが多い。

「盤上」などと書くと、ソチの冬季五輪も近づいているから銀盤の舞を連想するかもしれない。実は、チェスや将棋などの盤上の駒の話である。フィギュアスケートの華麗さとは違って地味なテーマだが、言語の比喩として見直してみると気づきが多い。

一つのことばを、他のことばから切り離して単独で眺めてみると、これほど非力で無味乾燥なものはない。ある言語における単語Xは、それ自体何の意味も持たない。それなのに、受験勉強という名のもとに、なぜ英単語を部品を扱うかのように丸暗記しようとしたのだろう。不幸なことに、ほとんどの英語教師はあのような学習の代案を創造的に示してくれなかった。

先日、古本屋でソシュール研究者の丸山圭三郎の本を偶然見つけた。『欲望のウロボロス』という書名だ。ウロボロスについて書き始めると別のテーマになるので省略するが、この本に所収の小文「チェスと言葉」をとても興味深く読んだ。「ソシュールが指摘したチェスと言葉の共通性は(……)その価値を関係という基盤においている」、つまり、相互依存という関係性においてチェスの駒と単語は類似しているのである。

考え浅くして、表現先走る

最初に断っておく。ぼくは故事、ことわざ、金言名言、四字熟語にそこそこの興味がある。箴言集などもよく読む。若い頃から続いており、今もなおそうだ。但し、検定の一つでも受けてみようと思い立つようなマニアではない。ちょっとキザかもしれないが、考える材料としてああでもないこうでもないと解釈して一人愉しんでいる。

最初に断っておく。ぼくは故事、ことわざ、金言名言、四字熟語にそこそこの興味がある。箴言集などもよく読む。若い頃から続いており、今もなおそうだ。但し、検定の一つでも受けてみようと思い立つようなマニアではない。ちょっとキザかもしれないが、考える材料としてああでもないこうでもないと解釈して一人愉しんでいる。

一行と一冊の比較

読みやすく、すうっとアタマに入ってくる本は心地よい。文章表現が大いに関係する。けれども、どんなに平易な文章で書かれていても、不案内の事柄は難解である。読んでいてわかりやすいと感じるのは、書かれている内容にすでに精通しているからにほかならない。

「知っている」という確認だけに終わる読書であっても、記憶の強化には若干役立つだろう。しかし、知を広げるためには「知らないこと」に挑まなければならない。知らないことが書かれている本は、読んでも内容がアタマに入ってこないし、なかなか辛抱して読み続けることができないし、すぐに眠気も催してくる。これらの本は悪書かもしれないので、「さっさと読むのをやめてしまいなさい」という読書の専門家もいる。

しかし、少々読んでもわからないのは、その方面の知識に弱点があるからだ。ギブアップしていたら、永久に縁も取っ掛かりも生まれない。取っ付きにくいという理由だけで書物のセレクションをしていれば、永久に知らないことは知らないままである。時には、わからないのは自分のせいであると、己の識見に警鐘を鳴らしてみることも必要ではないか。

ところで、ぼくは本をよく買う。買った本のすべてに目を通すような精読をしているわけではない。基本は拾い読みで、多読と併読である。多読・併読を経て再読に値する書物だけを月に一冊ばかり取り上げてじっくりと読む。そのときはノートも取るし批評もする。できるかぎり自分の過去の、ちっぽけかもしれない知の体系に照らし合わせて縦横無尽に読む。但し、これは多読・併読という分母の大きさがないとうまくいかない。

こうして読書をしているうちに、一冊の書物中に一冊全体の重みと等価と思える一行の文章なり箴言に出くわすことがある。一つの文章、一つの語句との邂逅が〈知軸の転回〉を生じさせたり〈知圏の磁場〉を動かせたりする。重々承知していることであっても、たとえばフランツ・カフカの「人間のあらゆる過ちは、すべて焦りから来ている。周到さを早々に放棄し、もっともらしい事柄をもっともらしく仕立ててみせる、性急な焦り」ということばによって、認識がさらに深まる。

しかし、短文テクストを読み解くときは注意せねばならない。ぼくたちは自分の都合に合わせて「勝手読み」するからだ。ことわざや格言や座右の銘の本意を理解するのは、案外手間暇のかかることなのである。場合によっては、一冊の本を文脈として絡め取らねばならない。点は付き合いやすい一方で、点ゆえに位置取りを見極め、他の点と繋ごうとする努力も怠れない。一行の読み方と一冊の読み方には関与の仕方に大きな違いがあるように思う。

聴き取りと文脈再現

誰かが誰かの話を真剣に聴いているとする。この時、二つの「けいちょう」が考えられる。一つは〈敬聴〉で、謹んで聴く状態である。ことさらに容儀を正して真摯に聴いている様子が見た目にわかる。但し、この態度のうわべだけで、よく聴きよく理解していると早とちりしてはいけない。よく目を凝らしてみれば、多くの場合、敬聴が耳を澄ましている振りや儀礼であったりすることがわかる。

もう一つの「けいちょう」、すなわち〈傾聴〉こそが一所懸命に聴くことを意味する。傾聴に関してはこんなエピソードがある。

十年近く前になるが、対話における傾聴の意義をこれでもかとばかりに語った講演終了後、ぼくと同い年くらいの女性が「質問してもいいですか?」と近寄ってきた。快くうなずけば、彼女はこう切り出した。「あのう、私ね、傾聴が苦手なんです。どうすればいいでしょう?」 内心思ったのは「ついさっきまで、その話をしていたつもりです。何を聞いていたんですか!?」だったのだが、「傾聴が苦手な人」にそうたたみかけるのは酷だと感じた。そこで逆にぼくから尋ねてみた。「もう少し詳しく聞かせてください。何が聞けないのか……」 そうすると、彼女はこう言ったのである。「先生、私、少し難聴なのです。相手の言っていることがよく耳に入ってこないのです。」

「傾聴のアドバイスはできますが、難聴のアドバイスはできません。ディベートの先生ではなく、耳鼻科の先生の所に行ってください」と丁重に答えた。この話を誰かにすると、作り話だと言って信用してくれない。ぼく特有のジョークだと思われてしまうのだが、これは正真正銘のノンフィクションである。

彼女の話は教訓的である。難聴でなくても、物理的に音声が聴き取れないことがある。相手の発音の問題や騒音によって音声がかき消される場合などだ。先日、インド人が経営するレストランで連れの男性が「今日の日替わりカレー」を尋ねたら、「ホヘントーチケン」と返ってきた。彼は聴き取れていない。こんな時、何度も聞き返して物理的音声だけをキャッチしようとすればするほど、意味から遠ざかってしまう。

ぼくは即座に理解した。インド人の英語の発音に慣れているからではない。インドカレーのレストランなのである。カレーのメニューの一つなのである。カレー以外のイタリアンやフレンチや中華の品名を喋っているはずがないのである。ゆえに「ほうれん草とチキン」でしかありえないではないか。実際その通りであった。物理的な音声ということになれば、外国語にかぎらず、母語でも慣れない音声だと聴き取り障害が起こる。

幼児の母語習得過程や外国語の初心者に見られるように、語学力不十分な段階では、何を差し置いても音声に注力する。しかし、この先に進むと、ありとあらゆる想像力をかき立てて、音以外のコンテクストを解読せねばならない。文脈や状況に照らして音声をうまく認識できれば聴き取れる。だから、手も足も出ないジャンルの話には勘すら働かない。関心のない話に対しても文脈と連動するように聴覚は機能しない。ことばを聴き取るとは話を追うことだ。話し手側の文脈を聞き手側で再現することなのである。

イタリア紀行22 「文脈が見づらい都市」

ミラノⅠ

パリからミラノのマルペンサ空港に着いたのは2006年10月4日。その四年半前、この空港で退屈な時間を過ごした。その時はナポリへの乗り継ぎのため、便を待つこと4時間。もちろん、空港からは一歩も外に出ていない。だから、ミラノの市街へ入るのは五年半ぶりだった。

初めてミラノに滞在した2001年、置引きに遭った。宿泊したホテルは貧弱、行く先々での食事はまずかった。街のそこかしこに目立つ大胆な落書き。これが新旧アートの誉れ高きミラノか……と溜息をつき落胆した。そんなマイナスの印象が依然残っていたので、ミラノはパスして、パリからヴェネツィアに直行する計画だった。しかし、ミラノに滞在しようと心変わりし、インターネットでホテルを4連泊予約した。ミラノを拠点にすればジェノバ、トリノ、ベルガモへの一日旅行が楽になるという思惑ゆえである。しかし、ベルガモとスイスのルガーノには足を運んだが、ジェノバとトリノへのチャンスはなかった。

七年前の芳しくない思い出の続編を目の当たりにした。マルペンサ空港からリムジンバスでミラノ中央駅に着いた。乗客が全員まだ席についているのに、バスの側面の扉が早々と開く。突然、バスの停車場で待機していた不審な男が走り気味に近づき、旅行鞄の一つを持ち逃げしたのだ。そのラゲージが自分のものだと気づいた乗客が「あいつを捕まえてくれ!」と叫ぶ。運転手の遅々とした反応(泥棒と仲間だと思われてもしかたがない)。乗客が追い通行人も加勢したかに見えたが、視界から消えた。うかうかしていると自分のラゲージも危ない。ミラノはいきなり旅人を疲れさせる。

中央駅そばの地下鉄駅から三つ目がホテルへの最寄り駅だ。嫌な予感がしたので地下鉄をやめて路面電車でブエノスアイレス大通りへ向かった。そこで降り、地図を頼りに夕闇迫る見知らぬエリアをホテルに向かった。ホテルにチェックインして荷物をほどいてやっと動悸が治まる。気が付けば、異様なほどの空腹。服も着替えずに外に出た。ホテルの目の前にグレードの高そうなレストラン。ここは明日の楽しみにしておこうと思い、とりあえず下町の裏道を歩くことにした。

いくつかの店を品定めしたあと、家族経営っぽい庶民的なピザ屋を見つけた。大阪の庶民的なお好み焼店の雰囲気だ。その店の食事、数え切れないほど食べてきたイタリアン食事史上で最低だった。半焼けのような分厚い生地のピザ。作り置きしていて温めなおしたスパゲティ。ミラノの隠れた名物であるはずのライスコロッケは大味。呆れるほどの雑な味だったが、懐かしいモノクロのイタリア映画のシーンと登場人物で重ね合わせて、愉快がることにした。そうでもしないと、これからの4泊5日が呪われるような気がしたのである。

ゴシックの最高傑作ドゥオーモと最後の晩餐に象徴される歴史的遺産。ミラノ・ファッションに代表されるトレンディーな流行発信基地。そこにぼくの体験を織り込んでみると、街の文脈がまったく見えなくなってしまう。ミラノとはいったい何なのか? 奇をてらわず、凡庸な旅人になって定番観光に徹しようと決意した。その出発点に選んだのが、ヴィットリオ・エマヌエーレⅡ世のガッレリアである。ホテルから地下鉄1号線で4駅目にドゥオーモがある。