「一つの問いに対応する唯一の答え」というケースが現実にないわけではない。簡単な例で言えば、「2と2を足すといくつになるか?」という一つの問いには「4」という、ただ一つの答え(正答)が対置する。「アメリカ大陸は西暦何年に発見されたか?」への答えは「1492年」であり、少なくとも学校世界史においてはそれだけが唯一の正答であり、それ以外はすべて誤答ということになる。

「一つの問いに対応する唯一の答え」というケースが現実にないわけではない。簡単な例で言えば、「2と2を足すといくつになるか?」という一つの問いには「4」という、ただ一つの答え(正答)が対置する。「アメリカ大陸は西暦何年に発見されたか?」への答えは「1492年」であり、少なくとも学校世界史においてはそれだけが唯一の正答であり、それ以外はすべて誤答ということになる。

わが国の教育制度に十代後半までどっぷり浸かってきた青少年は、当面の正答欲しさ――ひいては成績のため――ゆえに、このような一問一正答方式を訝ることはなかった。では、教育現場では一問一正答という形式がなぜ成り立っているのか。一つの問いが示されてから答えが生まれるからではない。むしろ、すでに唯一絶対の答えが確定しているところに後付けで問いが作られて一問一正答が出来上がる。たとえば、コロンブスという答えを出させたいがために、「誰がアメリカ大陸を発見したのか?」という問いが発案される。要するに、教師が答えを知っているから成り立つ形式なのである。

さて、一問一正答に慣れきった学生は、その一答が正しいと認められて歓喜する。あるいは、誤っていると指摘されて悔しがる。こういう単純な正誤評価を当たり前と信じたまま、学生は学校を出て実社会に船出することになる。ここでも問いが提示され、それが一つであることも稀ではない。しかし、「誰が、いつ、どこで、誰に、何を」などという過去に関する事実探しは二者間の問答としてはほとんど生じなくなる。これらは、知らなければ「調べれば済む」という調査の対象に切り替わるのである。実社会では「誰が、いつ、どこで、誰に、何を」という問いは、不確定の未来に仮定的に向けられる。そして、さらに不確定な「なぜ、どのように」が頻繁に問われる。ここに到って、一問一正答方式の出番は激減し、一問多答もしくは多問多答という形式が優勢になってくる。

「きみ、ぼくが近未来の事柄について知っているはずがない。ぼくには正答がわからない。いや、正答なんてそもそもないのかもしれない。きみが想定した顧客が一つの答えとして成り立つかどうかは、きみの理由づけや説明の妥当性次第なんだ。そして、そのことについて二人で論じ合ってはじめて『答えらしきもの』が仮説的に定まるのだよ」と返事したものである。ぼくの一問には複数の答えがありうる。そして、ぽつんと提示するだけでは答えは有効にはなりえない。数ある答えのうち、自分が選んだ答えに理由と説明を加えて蓋然性を高めてやらねばならない。すでに存在する正答を発見するのではなく、正答を創造するというのが本筋なのだ。

ヒナがあんぐりと口を開けてエサを待つように、一つの問いが上司や顧客から投げられるのを待つ。しかも、その一つの問いに必ず一つの正答があると信じ切ってあれこれと考える。そんな正答発見型の頭の使い方でいいのなら、調査能力に長けた人材が一人いればいいことになる。実際、嘆かわしいことだが、創意工夫が求められる仕事でありながら、依然として調べ上手が重宝されている組織が少なからずある。

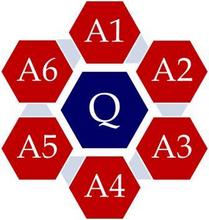

一問多答、そして多答からもっとも蓋然性の高そうな答えに絞り込んでいく。こうでなければ一人前のプロフェッショナルになりきれない。この先には、多問多答が当たり前の複雑怪奇な場面が待ち構えている。さらにその先では、他者から問われることなく、自ら問いを発して答えを導出しなければならない状況に遭遇するだろう。バカの一つ覚えのようにウィトゲンシュタインを引く。

言い表わすことのできない答えには問いを言い表わすこともできない。謎は存在しない。およそ問いが立てられるのであれば、この問いには答えることができる。