相変わらず隙間の時間に特に意図もせず乱読や併読をしている。ここ一カ月のうちに手に取った数冊の本にたまたま「感情(または感性)と理性(または論理)」を取り上げた記述があったので、まとめて抜き書きしてみた。

📖 『世界名言・格言辞典』(モーリス・マル―編)を繰っていたら「感情」の項を見つけた。ついでに「論理」をチェックしたら、その項もあった。いろいろ紹介されている格言から一つずつ選んだ。どちらもスペイン由来の格言。

とっさに心にわく感情は、人間の力ではどうにもならない。

ある物が黒くないからといって、白だと結論はできない。

感情は人の心にわく。しかし、とっさにわくとコントロールできない。人は自分の予期せぬ感情に押されてしまう。だから論理的に考えるべきだということになるが、その論理も生半可に使うと誤謬を犯す。「黒くない⇢白だ」というのもとっさの感情的判断に近い。感情と論理はよく似た間違いをやらかしてしまう。

📖 『不思議の国の広告』という本がある(尾辻克彦選/日本ペンクラブ編)。広告批評のコラムニストだった天野祐吉が『大急ぎ「広告五千年史」』というコラムを書いている。

ヒットラーの演説は、文字で読んでも、人を感動させるような深いものはありません。それどころか、子供だましみたいなことを言っている。が、彼の演説を録音したものを聞くと、うまいんですねえ、その語りっぷりが。彼は、人を動かすのは論理じゃなくて感情だ、言葉じゃなくて音楽だ、ということを、ちゃんと知っていた。演説の中身を吟味したりするのは、ひとにぎりのインテリだけだということをちゃんとわかっていて、それで見事に大衆操作をやってのけたんだと思います。

あなたは感性派、それとも理性派? などと聞かれて、「あ、感性派です」と答える人がいるが、実際は二択のどちらかに厳格に自分を置いているわけではない。感性も理性も持ち合わせているのが人間である。感性のほうがウケがいいと信じて実践してもうまくいかない。理性は一般を扱うが、感性は個別的である。「感情にはすべて、自分だけが体験する感情と思わせる独特な面がある」とドイツ人のジャン・パウルは言う。感情は自惚れが強いのだ。

📖 茨木のり子著『詩のこころを読む』の一節。

詩は感情の領分に属していて、感情の奥底から発したものでなければ他人の心に達することはできません。どんなに上手に作られていても「死んでいる詩」というのがあって、無残な屍をさらすのは、感情の耕しかたがたりず、生きた花を咲かせられなかったためでしょう。

このあと著者は感情と理性を比較し、感情的な人よりは理智的な人のほうが一般的に上等と思われるふしがあると言う。しかし、「感性といい、理性といっても、右折左折の交通標識のように、はっきり二分されるものではないようです」と結んで、感情と理智を同時に満足させてくれる詩がありうることを示す。

📖 安斎育郎著『人はなぜ騙されるのか』にも理性と感性の違いについてのくだりがある。

教育には、二つの違う方法がある。第一は「理性」に訴えかける手法、第二は「感性」に訴えかける方法である。とりわけ未知の現象に対する科学的態度、要するに「分からないことは引き続き調べる」ということによって、批判的・客観的な態度を培う必要がある。

著者は超常現象に対する人の取るべき態度について語っている。人は不思議な印象から強い衝撃を受け、理屈よりも心の動きに支配されてしまう。衝撃はずっと続き、目の前で見た「ありえない現象」をありえるのだと信じ、理性よりも感性が優位的になるのである。

抜き書きをしているうちに、十数年前に私塾で話したことを思い出した。カントの『純粋理性批判』の一節がそれ。

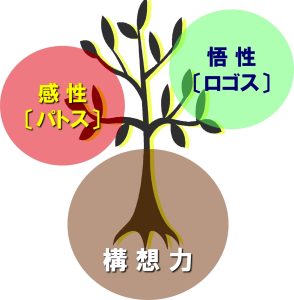

人間の認識には二本の幹がある。それらは共通の〈未知の根〉から生じる。感性が素材をもたらし、悟性がこれを思考する。

カントの術語である悟性を大雑把に理性と呼ぶならは、人は感性と理性を動的に協調させたり統合したりして思考力や構想力を築き上げている。別の言い方をすれば、そのつど感性と理性にうまく役割分担させるほど人は器用ではないのである。