PCの普及がごく一部に限られていた1980年代の後半。小型のワープロ「文豪」で文書を作成し、感熱紙に印字していた。主要な文字情報源は本か雑誌だった。さらにその前の10年は原稿用紙に手書きしていた。企画書も手書き。手直しが多くなりそうな予感があれば鉛筆で書いた。書き直しは当たり前なので、消しゴムと修正液は必需品。時間はかかったが、それ以外に選択肢がなく、特に不便だとは思わなかった。

大阪の「適塾」や京都の学塾である「山本読書室」はいずれも江戸時代に開塾している。塾生はどうしても手に入れたい稀少な本があれば、すべて自分で筆写していた。学ぶ情熱があれば手間暇は厭わなかったのである。翻って、PCもスマホもない時代には戻れそうにない今、ITの利器が誕生する前の十数年間仕事をしていた者としては、古典的な学びのスタイルとリテラシーから学んだことが財産になっていると思う。

本を読むこと、観察すること、手書きすることを日々意識しているつもりだが、気が付くと一日の仕事の大半はキーボードを叩いている。PCは仕事の道具だから手放せない。しかし、スマホ時間は減らせるのではないか。減らせば読書時間が増えるのではないか。そう考えて、この一カ月、休みの日と平日の仕事中は不要不急のスマホ利用を控えるようにした。特に困ったことは生じない。むしろ、眼精疲労がずいぶん緩和された気がする。

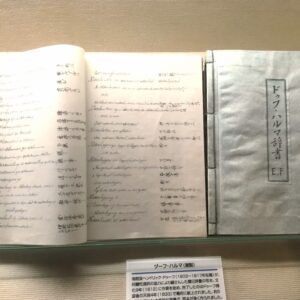

ディスプレイの文字ではなく、紙に印刷された文字。キーボード経由の文章ではなく、紙に手書きする文章。つまり、デジタルではなくアナログということだが、そこには生身の感覚と直結する「手触り」がある。適塾の二階部屋で閲覧できる「ヅーフハルマ蘭日辞書」のことを思い出した。たった一つの場所に一冊しかない辞書に学び手が争うように群がった。無限増殖可能な、一人一冊持てる電子辞書の前で人は血相を変えることはないだろう。

先週、4年半ぶりに長崎に行く機会があり、再び出島を訪れた。そこでズーフハルマ辞書とまた出合う。適塾を主宰した緒方洪庵は天保7年(1836年)に長崎へ遊学し、出島のオランダ商館長でもあるニーマン医師と交流しつつ医学を学んだ。天保9年の春に大阪に戻った洪庵は適塾を開き、持ち帰ったヅーフハルマ辞書を活用して塾生指導に当たった。

コロナで仕事がペースダウンした3年間、安直にPCやスマホで調べるのではなく、手の届くところに数冊の辞書を置いて、頻繁に引くように意識した。引いた見出し語には青の色鉛筆で傍線の印を入れる。単に意味をチェックするだけで終わらないのが辞書の利点だ。ことばが別のことばを、断片的な小さなアイデアを誘発する。

さて、アナログリテラシー重視の勉強会の再開準備を進めているが、イベントをメールやSNSで案内するのはやむをえない。昔は住所を知らない人たちと交流することはほとんどなかったが、今は住所を知らない人たちとアルファベットのアドレス上で毎日のようにやりとりしている。当たり前のようだが、時々自分のしていることを不気味に思うことがある。