上田敏の訳詩集『海潮音』の復刻版を読み返している。原版は明治38年10月の発行(使われているのは「發行」の文字)。六十篇弱の訳詩が収められいて、すべての詩で漢字にルビが振られている。

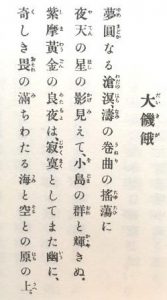

過剰なルビは目障りだ。全漢字フリガナ付きの文章だとなめらかに行を追いづらい。かと言って、もしルビが振られていなかったら、教養が足りないからもっとひどい判読渋滞に巻き込まれる。たとえば、詩集の一篇、ルコント・ド・リールの「大飢餓」の始まり四行からルビを取り払ったら、音読不能に陥るのは間違いない。

古風な響きの「揺蕩い」が一行目で出てくる。最近ではほとんど見たり聞いたりすることはなく、絶滅危惧表現の一つに数えてもいい。揺蕩うは、今では「ゆらゆらと漂う」や「不安定に動く」という言い回しに置き換わることが多い。

ところが、死語として葬るわけにもいかない。「たゆたえども沈まず」という成句があり、これは他の表現で代替えしづらいのだ。パリ市の紋章に描かれている帆船の下にラテン語で添えられているのがこの一文である。

Fluctuat nec mergitur.

波に揺らぐとも沈まないのは帆船であるけれども、これはパリという街の比喩である。街は変わる、パリの街も変わる、様相はあんなふうにこんなふうに変わる、しかし、パリの本質は変わらない……という主張である。もちろん、これは人の比喩として転用される。人はさまようし定まらない。信念はぶれるし、拠り所も考えも変わる。度を過ぎた揺蕩いの反動によどみが現れるかもしれない。しかし、こんなネガティブな姿勢であっても、完全に沈没してしまわないかぎり救われている。希望は未来へと繋がれる。

たゆたえども沈まず。このことばを聞いて、「そうか、漂いさまよってもいいんだ。あっちこっちとふらふらしてもいいんだ。沈みさえしなければ……」と励まされる人がいる。だが、そんな甘いものではない。たゆたっているつもりが、すでに沈んでしまっていたりするのが人生だ。揺蕩いと沈みの間に引かれる一線は、見づらく摑みづらいが、きわめて厳格なのである。