今日はイタリアでの体験を書く。結論から言うと、大きなリスクにつながったわけでもなく、単に無知ゆえに起こった小さなエピソードばかりである。日本の懇切丁寧で過剰とも言える説明に慣れきってしまうと、この国での利用者への案内はつねに言葉足らずに思える。だが、「知らないのは本人の責任であって、説明を怠った側のせいではない」という姿勢が基本なのだろう。「自分のことは自分でやれ、わからなければ聞けばいい」という調子なのである。まさに「郷に入っては郷に従え」(いみじくも、この諺の本家はイタリアで、「ローマではローマ人のように生きよ」というラテン語に由来する)。

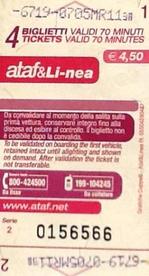

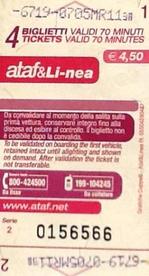

フィレンツェは人口35万人で、イタリアとしては大きい都市の部類に入るが、歴史地区は高密度でコンパクトだからどこへ行くにもたいてい歩ける。それでも、短時間であちこちへ移動したければ市内循環バスが便利だ。写真の切符はフィレンツェ滞在中に利用したバスの切符。時間内なら乗り降り放題の70分チケット一枚で4回分の回数券になっている。たとえばバスで15分の場所へ行き、そこで下車して20分ぶらぶらしたり見学したりして再乗車できる。

バスでは乗車券のチェックはほとんどないから、時間制限があるものの、乗客はかなり大雑把に利用しているようである。もし時間オーバーに気づいて不安なら、次のバス停で降りればいい。その日、ぼくは、回数券ではなく一回限りの70分チケットでバスを利用していた。

バスでは乗車券のチェックはほとんどないから、時間制限があるものの、乗客はかなり大雑把に利用しているようである。もし時間オーバーに気づいて不安なら、次のバス停で降りればいい。その日、ぼくは、回数券ではなく一回限りの70分チケットでバスを利用していた。とあるバス停でバス会社職員が乗り込んできた。めったにない検閲に遭遇してしまったのである。慌ててポケットの切符を取り出してチェックする。ドキッ! なんとパンチを入れてから70分どころか90分以上も過ぎているではないか。何が何でも次のバス停で降りねばならない。後方座席だったので、検閲の時間がかかることを祈った。祈りが通じた。不安の中の悪運とでも言うべきか、真ん中あたりにいた学生風の男性がチケットを持たずに乗っていた。彼は次のバス停で職員と一緒に降りる。目の飛び出るような罰金が言い渡されたはずである。

トスカーナのある街へ宿泊地から日帰りで出掛けたことがある。観光客がいないわけではないが、小さな街である。各停か準急しか停まらない、列車の本数も少ない駅だったので、着いた時点で帰りの時刻をメモしておいた。中世の街並みを歩き、たしか店でピザを買って公園で食べた記憶がある。お目当ての列車が出る10分前に駅に行き、自動券売機に10ユーロか20ユーロ札を入れた。ところが、切符は発券されたが、お釣りが出て来ない。もう一枚、切符と同じサイズの紙がある。レシートだろうと思ってろくに見なかった。受け取るべきお釣りは運賃の3、4倍の金額だから、泣き寝入りするわけにもいかない。列車の時間も近づいていて焦った。

窓口へ向かったが、二つあるうちの一つしか開いていない。前には二人が並んでいる。イタリアでは駅員が他にいても、こちらに一瞥するだけで立ち上がってもう一つの窓口を開けることはめったにない。焦ったが、ようやく順番が回ってきた。釣銭が出ないことを伝えたら、小馬鹿にしたような顔をして両手の親指と人差し指で長方形を作り、「カードを出せ」と言う。カード? 何のことかとっさにピンと来なかった。あ、レシートみたいなあれか……。それを差し出した。お釣りが手渡される。そう、この駅の券売機では釣銭が出ずに、釣銭の金額を表示したカードが出てきて、それを窓口で換金する仕組みだったのである。

最後は斜塔で有名なピサでの話。フィレンツェからピサまでは列車なら1時間か1時間半で行ける。駅に着けば、そこから斜塔まではバスに乗る。あいにくの雨だったので足早に斜塔を見学して、その周辺だけを歩いてみた。小さな土産を少し買い、バールでエスプレッソを飲んだ。バスの本数はいくらでもあるから慌てる必要はなかった。

ところが、バス停へ行ったものの切符売場がわからない。イタリアではタバッキ(タバコ屋)でも切符を売っているが、店が見当たらない。道路の路肩に券売機のような機械を見つけたので小銭を入れた。券が出てきた。よく見れば、その券はパーキングの切符だった。ぼくは車に乗らないから、こういうことには疎いのである。バスの切符を買い直した。駐車券は今も手元にある。あれから7年。ピサに車を駐車しっぱなしの気分でいる。

バスでは乗車券のチェックはほとんどないから、時間制限があるものの、乗客はかなり大雑把に利用しているようである。もし時間オーバーに気づいて不安なら、次のバス停で降りればいい。その日、ぼくは、回数券ではなく一回限りの70分チケットでバスを利用していた。

バスでは乗車券のチェックはほとんどないから、時間制限があるものの、乗客はかなり大雑把に利用しているようである。もし時間オーバーに気づいて不安なら、次のバス停で降りればいい。その日、ぼくは、回数券ではなく一回限りの70分チケットでバスを利用していた。