今年は5月から6月半ばまでが例年に比べて過ごしやすかった。その分、7月の時候が身に堪える。「暑い暑い」と言わずに、黙ってスタミナ食を補給するように努めている。

本ブログで題名に夏を含む記事をどれだけ書いたかを調べてみた。季節の夏と関係のない『ふと夏目漱石』を除いて9題あった。

『「日」と「者」の夏』 『秋が来て夏が終わる』 『なつと夏』 『夏の終わりの……』 『夏はやっぱりカレー?』 『夏は豚肉料理』 『夏のレビュー』 『夏の歳時記』 『夏の忍耐、昔の3倍』

ざっと本棚を見たところ、題名に夏が入っている本は見当たらない。空いた時間に歳時記の本と食の本をいろいろと繰ってみた。

📖 『歳時記百話 今を生きる』(高橋睦郎 著)

「暑」という見出しのページがある。夏は暑いという実感は昔から変わらない。夏と関連する季語として「暑さ」「大暑」「極暑」「溽暑」「炎暑」を列挙して、著者は3つの句を示す。

なんとけふの暑さはと石の塵を吹く 鬼貴

石も木も眼に光る暑さかな 去来

青雲に底の知れざる暑さかな 浪化

ありとあらゆる感覚が刺激される様子が伝わってくる。熱を帯びているように見えるせいか、それとも単純に刷り込みのせいか、暑という文字には疲弊させられる。暑中見舞の葉書が激減して、文字を見る機会が少なくなったのがせめてもの救い。

📖 『考える舌と情熱的胃袋』(山本益博 著)

毎年、土用の丑の日ともなると、鰻屋に行列が出来る。ところが、この時期の鰻は、けっしてうまいものではないのだが、「夏バテ防止に」なんて鰻屋の口グルマに乗せられて、真夏に蒲焼ということになってしまっている。

その土用の丑の日、今年は明日(7月19日)だそうである。土用の丑は江戸時代からPRされてきた。鰻自体が夏バテしておいしくない夏は蒲焼が売れなかったのだ。この商魂が今も続いていて、丑の日にこだわって鰻重に大枚をはたく人たちが少なくない。

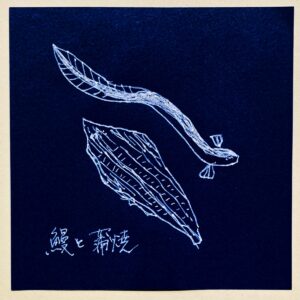

巷では1尾千円程度の安い中国産の蒲焼をおいしく仕上げる方法が紹介されている。簡単に書くと、熱湯をかけて水分を拭き取り、蒸し焼きにしてからタレを塗る。以上。これで安上がりで国産並みの自家製の鰻重が完成する。明日ありつけるようにと祈るわけではないが、鰻のビフォー・アフターを描いてみた。