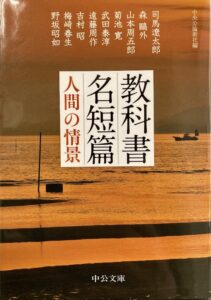

小説の抜き書きをすることはめったにないが、今回は短編小説の「つかみ」と「結び」に注目してみた。長編とは違って、短編ではつかみで緩むことは許されないし、だらだらと物語を結ぶわけにもいかない。『教科書名短編――人間の情景』(中公文庫)所収の作品からつかみと結びをいくつか取り上げる。

庭さきに暖かい小春日の光が溢れていた。おおかたは枯れた籬の菊のなかにもう小さくしか咲けなくなった花が一輪だけ、茶色に縮れた枯葉のあいだから、あざやかに白い葩をつつましく覗かせていた。

庭や花に不案内な者でも――そして、たとえ文字から想起するイメージが鮮明でなくても――姿と色が情景として浮かび上がるような気がする。庭の全体や他の花は見えてこない。しかし、文字が紡いだところだけははっきりと見える。次の文が続いて音も聞こえてくる。

お留伊は小鼓を打っていた。

この一文が、作品の中身のほとんどをジャンプして、下記の結びの3行につながっている。

「いィやあ――」

こうとして、鼓は、よく澄んだ、荘厳でさえある音色を部屋いっぱいに反響させた。……お留伊は「男舞」の曲を打ちはじめた。

「こうとして澄む」とは、耳を澄ますの意。中学の国語教科書にしてはハイレベルだ。指導する教師も大変に違いない。

入口の戸をたたく音がしている。

書見台と対していた前野良沢は、医書から眼をはなした。淡い灯で文字を追っていたかれの目は充血している。

戸をたたく音と部屋とが対比される。ほぼ闇のような空間の沈黙が破られ、人物のただならぬ集中が途切れる。抽象語がない。いきなりの抽象語はつかみに向かない。

次第にふけて行く朧ろ夜に、沈黙の人二人を載せた高瀬舟は、黒い水の面をすべって行った。

森鴎外には叙述的な書き出しが多い印象があるが、それだけにここぞという時の叙情が光る。この短編の結びで音は聞こえないが、動きとともに色の変化が見える。水面に朧月の色が少し滲みているはず。

錚々たる作家の手になる12の短編から、選んだのはわずかにつかみが2つ、結びが2つ。表現候補がおびただしいだけに、物語の劈頭と掉尾は悩ましい。