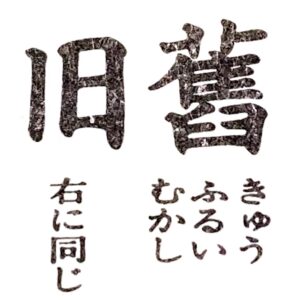

正月の2日の書き初めを長らく習わしとしてきたが、今年は書かなかった。いや、書けなかった。したためる言葉も決め、硯も墨も半紙も用意して実際に筆を取って書いてみた。しかし、仕上がらなかった。何度書いても一文字だけうまく書けず、半紙をクシャクシャと丸めては捨てるを繰り返すばかり。諦めた。

何枚も書き損じているうちに、昔に比べて書き損じのダメージが小さいことに気づいた。以前は半紙を何枚も墨で汚してしまう後ろめたさを感じたものだ。墨文字が消しゴムで消せたらと望んだこともある。今は、満足するまで何度もやり直せばいいという感覚になっている。もしかすると、パソコンのワードやパワーポイントの手軽な“Undo“(元に戻す)や“Redo“(やり直す)機能に慣れたせいではないか。 親戚の家ですき焼きをご馳走されることになり、伯父が何もかも仕切った。砂糖を入れても甘くならない。「まだ足りないか……」とつぶやきながら、伯父はさらに足す。甘くなるどころか塩辛くなっていることに気づいたのが三度目の味見。入れていたのは砂糖ではなく、塩だった。一からやり直すことはできるが、今調理中の鍋の具の味は元に戻らない。

親戚の家ですき焼きをご馳走されることになり、伯父が何もかも仕切った。砂糖を入れても甘くならない。「まだ足りないか……」とつぶやきながら、伯父はさらに足す。甘くなるどころか塩辛くなっていることに気づいたのが三度目の味見。入れていたのは砂糖ではなく、塩だった。一からやり直すことはできるが、今調理中の鍋の具の味は元に戻らない。

コーヒーをテーブルの上でこぼしたら、コーヒーはカップに戻らない。テーブルの上を拭いて、もう一度コーヒーを淹れてカップに注ぐことになる。ところが、パソコンの世界では打ち込んだ文字や作った図形を、ボタン一つで「なかったこと」にできる。操作を簡単に取り消して一つ前の状態に戻し、その状態からやり直しができる。書き初めで言えば、墨が消えて半紙が白紙に戻るのである。何度でもやり直せる。

バーチャル世界でのマジックのような取り消しとやり直しが、リアル世界でもまるで何事もなかったかのようにボタン一つ、指令一つで行われるようになった。その最たるアンドゥとリドゥが米大統領の関税の上げ下げだ。本来なら由々しき25パーセントが一晩で上げられ、そして次の日に下げられる。有機的現実が無機的に変えられる様子は、まるでパソコン上での操作を見ているような感じである。