1963年の鳥シリーズから記念切手を買うようになった。当時、切手蒐集はブームだったように思う。中学生の頃である。この頃から発行枚数が大幅に増えたので、これ以降の記念切手にほとんど投機的価値はない。値上がりに淡い期待がなかったわけではないが、一枚10円のものが将来値上がりしてもたかが知れていると、子ども心にもわかっていた。

投機的なコレクションではないのに、その頃から大学生になるまで記念切手をもれなく買っていた。さしたる意味はなく、小遣いの範囲でずっと続けていたので、惰性的な蒐集だったと言うほかない。いったん蒐集は切れたが、十数年前に「80円の普通切手を買うくらいなら、記念切手のほうがよほどましだ」と考えて、シート単位で買い始めた。シリーズものだったので、郵便局が発行のつどオフィスに届けてくれた。

手元に各種額面の何十、何百枚もの記念切手シートがある。「日本の世界遺産」「20世紀デザイン切手」などのシリーズもの。封書や小荷物の郵送用にシートをばらして使ったこともあるが、大半が未使用のままシートホルダーに収まっている。最近は切手に出番が少なくなったものの、社用もあるし、私用でもたまに使う。原価割れでもいいから売りさばいてもいいのだが、買ったものは使えるだけ使ってみようと思う今日この頃。

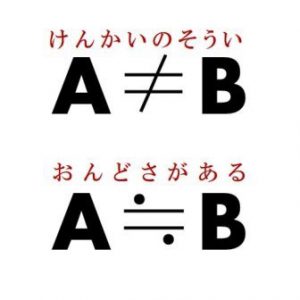

来たる10月から郵便料金が変わる。定形郵便が82円から84円に、通常はがきが62円から63円に値上がりする。消費税アップ相当分である。オフィスでは値上がりして額面が変わるたびに新しい切手を買っていた。そうか、私用ではさばけないが、手元に大量にある80円の記念切手を社用で使えばいいと、遅まきながら気づいた。ところが、80円切手に一枚足して84円にはできない。4円の普通切手が売られていないのである。

不足分の4円を作るには次のオプションがある。

1円の前島密4枚。

2円のエゾユキウサギ2枚。

2円のエゾユキウサギ1枚と1円の前島密2枚。

3円のシマリス1枚と1円の前島密1枚。

80円から82円に変わった時から、便利なはずの2円を避けていた。エゾユキウサギの絵が気持悪いのだ。あんな図柄を使うくらいなら、白地に「2円」と大きく書いてもらうほうがよほど使いやすい。と言うわけで、エゾユキウサギとの組み合わせはなし。残るは前島密4枚か、シマリスと前島密各1枚か。

想像してみよう。平等院の鳳凰堂中堂の絵柄の80円切手の横に4枚の前島密である。異様であり、切手ばかりが目立つ封書になる。陸上女子800メートルの人見絹枝の横にシマリスと前島密が並ぶ。そのこころはと聞かれても口を閉ざすしかない。どんなに宛名をきれいに書いても、貼った切手の組み合わせのセンスが問われる。

いつまで続くのか、切手84円時代。普通切手は来週から発売され、記念切手が次から次へと発行される予定。日本郵便には、過去に発行した80円と82円の記念切手の面倒を見てもらわねばならない。手持ち切手に1枚だけ足せば済むように、エゾユキウサギに代わるセンスのいい2円切手と垢抜けした4円切手の発行を切望する。