開催中の“EXPO 2025”。自宅最寄りのメトロ駅から中央線で会場の夢洲まで、乗り換えなしで所用時間20分と少し。かなり近い。周囲の知り合いで行ってきた人は今のところ5、6人。もっといるかもしれないが、わざわざ行ってきましたと言ってくる人はいない。「万博、行きましたか?」と聞かれることもない。

行くか行かないかはわからない。蒸し暑い中、混雑に飛び込んだり列に並んだりする気は起こらない。前の“EXPO ’70”を経験しているので、まあ行ってみるのも悪くないと思うが、いや、別に行かなくてもいいとも思う。悩みや迷いですらない。ただ何も考えていないと言うのが今の心境。

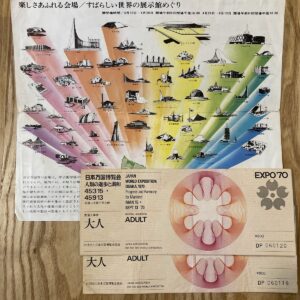

何年か前に昔の記念品を整理していたら、英語の勉強に使っていたノート群に紛れた万博の入場券が見つかった。行った回数は17回と覚えていた。入場券を調べてみた。青年券9枚、青年の夜間割引券6枚、大人券2枚……足して17枚。

今となっては昔の話、昔の記憶。今回の万博入場券は、平日券が大人6,000円、中人3,500円(夜間券はそれぞれ3,700円、2,000円)。中人とは12歳~17歳で、18歳以上が大人扱いになっている。前回の万博では23歳以上が大人(800円)で、中人というのはなく、15歳~22歳が青年だった。大学1年だったので青年扱い、600円(夜間なら300円)で入場できた。映画料金と変わらない。

17回通って総額8,800円。うち大人券2枚は2度エスコートしたアメリカ人が払ってくれたので、自腹は7,200円。なぜそのアメリカ人はぼくに大人券を買ったのか。「大学生のきみが青年とはおかしい。立派な大人だ。だから大人券を買わせてくれ」と彼は言った。

外国人が珍しく、外国文化もさほど身近ではなかった。英語ができる人材には希少価値があったが、国内にいての学習は容易ではなかった。カセットテープが発売されたのが前年だったから、音声教材も高価で手に入りにくかった。1964年の東京五輪から6年経過、時代はまさに高度成長の盛り。大学ではESSに所属した。

万博会場でアルバイトをする先輩もいた。「いろんな英語を生で聴いて会話できるこんな機会はめったにない」と勧められた結果が万博入場17回だったのである。よくもそんなに行けたものだと呆れられたり小馬鹿にされたが、意に介さず、英語の独習修行を万博と自宅で半年間集中的に続けた。芸はたしかに身を助けてくれたように思う。

万博はかろうじて今も生き残る古いメディアの一つだと思うし、今後は大いに変容する宿命にあるはず。しかし、行きたい人は行き、つまらないと思う人は行かなければいい。ただそれだけのことだ。人にはそれぞれの思いや願望があるもので、他人が容易に窺えるものではない。