2008年 140回

2009年 226回

2010年 203回

2011年 120回

2012年 51回

2013年 33回

(2013年12月27日現在)

タグ: メッセージ

石畳を歩くように

年末年始、別に慌ただしくもなかったが、気がつけば、流れに棹差すように時が過ぎていた。昨年の11月中下旬にはパリにいたのに、それが何だかはるか過去の出来事のように思えてくる。写真もろくに整理しないまま、ゆっくりと振り返る暇もなく今日に至った。

かと言って、別に重苦しい日々を送っていたわけでもない。ただ、いつになく、少々苛立つ場面に出くわす。何に対してかはよくわからないが、もどかしい。駅の階段を二段ずつ上がろうとしている割には足が上がっていないという感じ。

時間にも「ゆったり時間」と「急かされる時間」がある。おもしろいことに、前者の時ほどいい仕事が手際よくできる。後者のリズムに入ると「あれもこれも感覚」が襲ってきて、事が前に進まない。

こんな時、地を踏みしめるようにゆったりと「仕事の中を歩く」のがいい。靴底から地面の凹凸が伝わってくるように。たとえばそれが石畳なら、そこから街のメッセージを汲み取るように。歩いてこそ伝わってくるものがある。走ってばかりいては重要なものを見逃してしまう。と言うわけで、やり慣れた仕事、見慣れた光景や風情にもよく目配りして歩こうと思う。実際、昨日と一昨日はそうして街歩きでくつろいだ。

メッセージを読む

今日の夕方は、去る8月7日以来の会読会である。参加予定は12名。全員が発表して少し意見を交えていると、あっという間に2時間やそこらが過ぎてしまう。読書の会だけにかぎらない。普段の会議でも打ち合わせでも、ことばをしっかりと駆使せねばならないときは、時間もエネルギーも大いに消費する。まさに言語行為は肉体的であり精神的だ。真剣に挑んだあとは心身ともに疲れ切っている。

ご存知のように書物には著者紹介欄がある。表紙裏や奥付の上覧や背表紙にプロフィールが載る。著者名もなくプロフィールもない本をぼくは読んだことがないが、少し想像してみよう。誰が書いたかわからない本。和歌では詠み人知らずはあるが、本ではないだろう。いや、無名な人たちが書いた文集を集めたものはある。あるにはあるが、「○○新聞文化部編」とか「□□の会編」などの編者が示されている。実名もなく仮名もなく匿名もない、著者名不在の本。雑誌やインターネット上の記事ならともかく、そんな、たとえば200ページくらいの本をぼくたちは懸命に読めるだろうか。

次の文章を読んであなたはどう感じて、どう評価するだろうか。

旅を楽しもう。目的地は最重要ではない。一番たいせつなのは目的地に到達しようとする過程である。『目的地に行ければ幸せになるだろうな』とわたしたちは考える。だが、ふつうそうはならない。ゴールを定めることは重要だが、もっとも重要なのはゴールを達成することではなく、ゴールを目指す過程を楽しむことなのである。

「いいメッセージだ、誰が言ったか知らないが、共感する」、あるいは「つまらん、誰が言ったか知らないが、反対だ」とあなたは言いえるか。発信元不明のまま――権威筋であれ近所のぐうたらオヤジであれ――あなたは共感または拒絶の評価を下せるか。ぼくたちはことばによるメッセージに感動したり説得されたりするが、実はそこに発信者が誰なのかがわかっている状況がある。人の気分を強く支配するのは、メッセージそのものよりもむしろ、たとえば誰がどんな調子でそれを言ったかのほうなのである。そのくせに、発信者が定かでないインターネット上の情報につい信頼を置くという身勝手をしてしまう。

先の文章は、”The Only 127 Things You Need―-A Guide to Life’s Essentials”からの引用(ぼくが訳したもの)。昨年渡米した折りに買った。未翻訳本だと思うが、直訳すれば『あなたに必要なたった127のこと――人生のエッセンスガイド』というような題名だ。ドンナ・ウィルキンソンという女性が著した本で、各界の著名人にインタビューし、健康から生き方に至るまでのメッセージを紹介し説明している。著者のキャリアやプロフィールと無関係に、あるいは当該文章がドクター何某という人物の言であることを知らずに、純粋にメッセージの意味と対峙するのは至難の業だ。

読書とはまさにかくのごとし。本の中身だけでなく、発信者のキャリア、権威、人格などを知らず知らずに読み込んでいる。同じメッセージでも、ニーチェが言ったか憎い知人が言ったかで響き方が変わるのだ。これが人間の本性。だからと言って、やむをえないというつもりはない。それはそれとして、付帯状況や背景にとらわれずにメッセージのみをじっくりと読んでやるという意地か抵抗を見せたいと思う。

ちなみにぼくは上記の引用文に大いに共感した。実際にそこで書かれている考え方を実践しているから。同時に、たとえば「成功とは旅である。目的地ではない」(ベン・スイートランド)ということばを覚えていて、二重写しのように読めた。このように、メッセージを読むことには、多分に読む側の知の都合が働くものなのである。

なくてもよい饒舌な情報

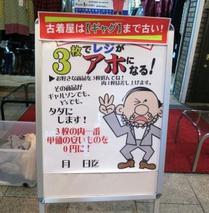

饒舌な情報を批評すると、「お前が書いていることが一番ジョーゼツだ」と反発を食らいそうだ。言わぬが花か? しかし、言っておきたい。よく遭遇するのは、どうでもよいことについて多弁で情報過多であり、由々しきことについては寡黙で情報不足という場面である。

雄弁な虚礼というのがある。「このたびはご多忙中にもかかわりませず、また、あいにくの雨にもかかわりませず、遠方よりお越しいただき、私どものために貴重なお時間を賜りまして心より感謝申し上げます」という類の、腹の中と落差のあるメッセージ。あまり誠意も感じないが、むしろ何かのパロディのようでつい笑ってしまいそう。これを聞いているあいだは目のやり場に困る。

さらに。軽い好奇心から「これ何ですか?」と料理の隅っこにある素材を尋ねたら、地産地消の話から有機栽培の話へ、料理人になった経緯から生い立ちまで延々と聞かされ、箸はじっと止まったまま。聞きたいのは素材の名前と添える一言のことばだ。

まだある。在来の特急に乗ってから数分間続く車内アナウンス。ただいま沿線でキャンペーンをしていますとか、何とかカードをご利用くださいとかのコマーシャルメッセージはいい。営利の鉄道会社だから軽く宣伝するくらいは許容範囲としておこう。

しかし、駆け込み乗車はいけない、タバコは遠慮しろ、携帯はマナーモードだ、網棚に手荷物を置き忘れるな、トイレは何号車へ、ご用があれば車掌へ、どこどこへ行くなら次の駅で乗り換えよと続き、挙句の果ては「本日はご乗車いただきましてありがとうございます。ごゆっくりおくつろぎください」。これでは、くつろげない。

自己責任というものがある。社会は「知っていて当然」という前提で動かねばならない面もある。すべての人々に均一なメッセージを押し付けることはないだろう。わからなければ聞けばいい。同時に、マナー違反という例外に対してはそのつど注意すればいい。

饒舌とまではいかないが、「列車は5分遅れて到着しました。お急ぎのところ、みなさまにはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます」もなくてもよい。所要2、3時間のうち5分なんて許される誤差ではないか。少なくとも、ぼくには謝ってもらわなくてもよろしい。

対照的な話だが、ローマからパリへの飛行機が強風で運休したとき、カウンターで受けた説明は「ローマからアムステルダムに行ってもらう。トランジットは30分だから急げ! アムステルダムからは上海へ。上海から関空。はい、これがチケット」でおしまい。「お気の毒」と同情はしてくれたが、「申し訳ない」とは決して言わなかった。

話を戻す。饒舌のきわめつけは、「当列車はただいま三河駅を定刻通りに通過いたしました」。いらない、聞きたくない、興味がない。この情報はマイク経由客席行きではなく、どうかスタッフ間の確認で済ましてほしい。

日本人は寡黙? いや、世の中は饒舌な人々で溢れているではないか。その彼らが都合が悪くなったり、会議での決議になるとダンマリを決めこんでしまうのだ。

今日から新幹線で出張。きっとジョーゼツの旅になる。