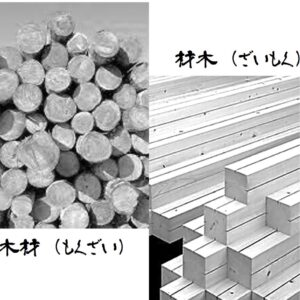

【木材 と 材木】

(例文)木材は、原木を切って材(材料)に用いるもの。つまり、木から材を作る。その材を長さや大きさの規格に合わせて製材したのが材木である。

厳密に言えば、木材店と材木店の扱うものは同じではない。かつて街中でもよく見かけたのは材木店で、すでに製材された板が立ててあったり加工された角材が積んであったりした。他方、木材店にあるのは、表皮を取り除いた、汎用性のある丸太や大きな一枚板。木材は、人の手による加工が入って材木になっていくのである。

【人海 と 海人】

(例文)大勢の人が集まる様子を広い海にたとえる表現が人海。漁師や漁業などの海の仕事に従事する人は、多くても少なくても海人。

人海を二字熟語として見ることはめったになく、たいてい人海戦術という四字熟語で使われる。「海女」を連想するので、「あま」という音から女性を指すと思いがちだが、実は、海人、海女、海士、塰はすべて「あま」と読む。沖縄では海人は「うみんちゅ」と言い、職業は「あま」である。

【文明 と 明文】

(例文)ルールや法が高度になるにつれ、文明社会ではそれらを文書として明文化するようになった。

稗田阿礼が完璧に暗誦しているからそれでいいとは誰も言わず、暗誦したものを太安万侶が筆録して『古事記』として編纂した。同じく、農耕や牧畜、都市と社会、技術と物資などにまつわる約束事は人々の記憶だけで共有できない。と言うわけで、文章として明確に書き留めたのである。もっとも書き留めたからと言って安心はできない。一般大衆はそんな難解なものを読まないからだ。

シリーズ〈二字熟語遊び〉は二字の漢字「〇△」を「△〇」としても別の漢字が成立する熟語遊び。大きく意味が変わらない場合もあれば、まったく異なった意味になる場合がある。その類似と差異を例文によってあぶり出して寸評しようという試み。なお、熟語なので固有名詞は除外。