声に出して読みたい日本語ブームが起こってから10年以上になる。話題を呼び本もいろいろとよく売れた。黙読がすっかり読書の主流になった時代に、本を読みながら語感を磨くという一つの選択肢を提起した。しかし、今では熱もすっかり醒めたようである。

単純な絵や記号を文字に進化させてきた古代文明。文字は何事かを記録するために発明された。だが、記録用に発明されっ放しではなく、必然伝えられ読まれるようになった。近代になっても識字できる人々は圧倒的に少数であったが、彼らが読む時は声に出していた。つまり、古来、読書とは音読することだったのである。

黙読の習慣が定着したのはかなり最近のことだ。諸説いろいろあるが、表音文字であるアルファベットの国々では19世紀まで音読が普通だったという説もある。図書館の普及もあって黙読が音読を逆転するのだが、私的な場面では相変わらず音読派が多かった。昭和30年代でも声に出して本を読む大人が少なからず周囲にいたのを覚えている。

幼少の頃に漢文の素読を徹底的にやらされたと勝海舟は『氷川清話』で書いている。子どもに意味などわかるはずもないが、誰かが読み上げる漢文や漢詩の音を真似し、あるいは、文章を読めるようになると、それを繰り返し只管音読する。こんなことをしてどうなるものかと納得していなかったかもしれない。だが、こうして習慣形成された響きとリズムが言語力の基底になった。退屈な音読トレーニングが成人してから生きてくるのである。

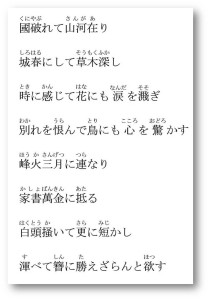

高校時代、杜甫の『春望』を音読して暗記暗誦したことがある。原文を見ずにそらんじるようになると、大人気分になり、また少々賢くなったと錯覚したものである。たとえ錯覚でもいいではないか。ほんの少しことばの自信が芽生えれば儲けものなのだから。だいたい習い事はすべて、真似をしているうちにできるようになったと錯覚し、しばらくして頭を打つが、それでも諦めずに続ける……という繰り返しによって上達していくものだろう。

高校時代、杜甫の『春望』を音読して暗記暗誦したことがある。原文を見ずにそらんじるようになると、大人気分になり、また少々賢くなったと錯覚したものである。たとえ錯覚でもいいではないか。ほんの少しことばの自信が芽生えれば儲けものなのだから。だいたい習い事はすべて、真似をしているうちにできるようになったと錯覚し、しばらくして頭を打つが、それでも諦めずに続ける……という繰り返しによって上達していくものだろう。

朱子のことばに「読書三到」がある。本を読むに際しての三つの心得を説く。読書とは、まず声に出して読む(口到)、次いでよく目を開いて見る(眼到)、そして、心を集中する(心到)。この三到によって熟読するのが肝要だと教える。

話すことにマメでない人がいる。話そうと思えば清水の舞台から飛び降りる覚悟のいる人がいる。時々音読するのがよいと助言するのだが、三日坊主で終わる。声に出すというのは口だけの作業ではなく、全身体的行為だからきついのである。腹筋や腕立て伏せを決意しても続かないのと同じ。続く人が少ないからこそ値打ちがあるとも言える。外国語の学習に音読が効果的であることに疑う余地はない。日本語は母語だから勝手に身につくなどという誤った考えを捨てよう。同じ効果は日本語でもてきめんだ。口の重い人はせいぜい音読に励むべきである。