どんな意見でもひとまず受容することにしているが、こと現象となると、信じるか懐疑するかの二者択一しかなければ、懐疑から入るのを常としている。いったん盲目的に信じてしまうと、相当怪しく感じるようになっても、信じた己の正当性を否定しにくくなるからである。逆に、対象が何重もの懐疑のフィルターを潜り抜けたなら、それに共感して納得に転じることにやぶさかではない。

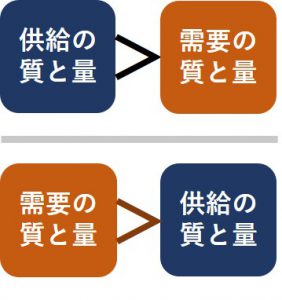

スピリチュアルが入っている人には申し訳ないが、超能力や超常現象は信じる者による独断的な定義だと思っている。別の者にとっては「トリックによる創作」という定義が成り立つ。科学絶対とはゆめゆめ思わないが、すべての現象は現代科学ですでに説明がついているか、現代科学で解明できていないかのいずれかである。後者の、解明できてはいないが、現実に起こりうるものは能力であり現象であって、わざわざ「超」や「超常」を被せる必要はない。

超能力の仕業とされていることのすべてをミスターマリックやナポレオンズやマギー司郎ならやって見せるだろう。自分がこの宇宙で棲息している事実以上に不思議な現象に未だかつて出合ったことはない。

「騙し」の構造について書評会で『人はなぜ騙されるのか』(安斎 育郎著)を取り上げたことがある。もう一度拾い読みしてみた。

本書では109の話が、第Ⅰ章 不思議現象を考える、第Ⅱ章 科学する眼・科学するこころ、第Ⅲ章 人はなぜ騙されるのか、第Ⅳ章 社会と、どう付き合うか、第Ⅴ章 宗教と科学の5章に割り振られている。サブタイトルに 「非科学を科学する」 とあるように、不思議や超常の仕掛けが次から次へと科学的に暴かれていく。なお、本書の示唆をぼくは教育的啓発としてとらえるようにしている。

スレイド事件

スレイドは交霊できる職業的霊媒であった。何も書いていない一枚の石板とチョークをテーブルの下に置いて、居合わせた人の先祖と交信して霊にメッセージを自動書記させた。錚々たる物理学者もみんな信じてしまった。

ある交霊会でロンドン大学の教授が、スレイドが交霊する前にテーブルの下から石板をひったくるという荒手を使ったら、そこにはすでにメッセージが書かれていたのである。

ノーベル生理学賞のリシェー教授と幽霊

心霊現象に否定的だった教授は、ある将軍の家で幽霊を出現させるのを目撃してから、一気に幽霊説に傾いていった。しかし、人間が幽霊に扮したかもしれないという疑問をまったく検証することはなかった。人は信じたいほうを信じ、信じたくないほうを疑わないという習性を持つ。

幽霊の写真

撮影霊媒で有名だったデーン夫人は、現像段階で早業のすり替えを暴かれた。誰もが騙されてきたのは、すり替えの小道具に 「讃美歌の本」 を用いていたからである。「神を讃える聖なる書物を、まさかインチキの小道具に使うはずがない」 というキリスト教徒の常識的道徳観が、詐欺師を見破る目を曇らせたのである。「奇術とは、常識の虚をつく錯覚美化の芸術である」。

こっくりさん

降神術の一種であるこっくりさんは、英語で 「テーブルターニング(机転術)」 とか 「テーブルトーキング(談話術)」 などと呼ばれている。大学生の頃、合宿などでよく興じたものだ。

十九世紀の科学者にとっては こっくりさんの解釈の足場を 「霊界」 に据えるのか、それとも 「理性」 の側にしっかりと足を踏まえるのかは、いわば思想の根本にかかわる問題だったのである。

こっくりさんは、答えはこうなるはず、こうあってほしいという 〈予期意向〉 と筋肉運動である 〈不覚筋動〉によるものであると解明された。

文化勲章受章者と死後の世界

岡部金治郎博士は、「動物の霊魂→五官で完治できない神秘→不生不滅の法則→魂の素→肉体の活性から非活性状態→……→魂が受精卵に宿る」という見事な(?)説を唱えた。生真面目な一方で、すべての根底に「人智の及ばぬ神秘」 という荒唐無稽が置かれている。死後の世界論どころか宗教なのである。

霊魂の存在などまったく証明されていない。ここにあるのは 「私は霊魂を信じる」 という前提のみである。科学と信仰が混同された典型的な例であった。

経験絶対化の危険性

しばしば自分の感覚器官でとらえた 「事実認識」 を絶対化し、厳密な検証もなしに、その命題が 「真」 であることを信じ込む。

「この目で見た」 「この耳で聞いた」 という体験がもつ説得力は非常に大きい。しかし、 「感覚器官は錯誤に陥りやすい 」ことを忘れてはいけない。

科学のブラックボックス化

科学は進歩しても、なかなか人間の意識の変革は思うに任せず、孔子の春秋時代からあまり進歩していないのではないか 。

現代人はWhyへの執着心よりもHowへの指向性のほうが強い。科学技術の成果がブラックボックスになったがゆえに、「なぜ」 が消え失せてきた。科学の時代であればこそ非科学的思考に陥る危険があるのだ。

錯誤と対象認識過程の省略

人間は、部分から全体を推定し、 時間を追って順番に起こった事象については、本当はそれぞれの事象が独立のものでも、「一連の事象」 として関連づけて理解してしまう。

大きさ、形、色、肌ざわり、香り、味などの性質を刷り込んで、リンゴを認知する。しかし、今度再認識するときは、これらすべての性質を再生するのではなく、二つくらい一致するだけで対象を認識するのである。

本書によれば、「信じよ、さらば救われん」 も 「為せば成る」 も 「念じれば花開く」 もすべて、非科学的ということになる。因果関係の吟味、二者関係の明確化、主観的願望と客観的推論の峻別などをおろそかにして結論を導くのは危ういのである。

UFOよりも46億年経過してもマグマがたぎる地球のほうが不思議であり、幽霊よりも一般的なオバチャンのほうが怪奇的である。超常現象をわざわざ創作しなくても、現実の現象だけで十分に不思議であり驚きなのである。