毎年今頃は、前年暮れに差し出した年賀状をレビューすることにしている。したためた時の思いと今の心境を照らし合わせて自己検証するために。あるいは、苦し紛れや手前勝手な心変わりがあったなら自己批判するために。

ものを考えること、ことばを操ることに苦労はつきもの。苦労から解き放たれようとしてなけなしの知恵を絞り創意工夫に努めても、その過程で別の苦労を背負うことになるものです。

アイデアが首尾よくひらめくことに、また上手に読んだり書いたりできることに手っ取り早い道がないことを知っています。けれども、ただひたすら試行錯誤の場数を踏み続けるうちに、あれこれと心得るべきことに気づくのではないか……甘い考えと承知の上で、そんなあれこれの気づきを「きみ」への助言という形式でしたためてみました。

🖋 あの時、きみは「考えています」と言った。でもペンもノートも手元になかった。何も書かずにただ腕組みしている状態はおおむね思考停止中のサインだ。

どんなことを考えたの? と聞いたら、きみは口をつぐんだ。アタマの中は見えないし、考えていることはわからない。だから、ことばで伝えるしかない。たとえ拙くてもいいから、考えにはことばを添える必要がある。考えていると言う人はいくらでもいるが、考えていることを語れる人は少ないものだ。

🖋 ことばで考える。そして、考えたことをことばにするなんて無理。そう思っているのではないかな。「はい、難しいです」ときみ。やっぱり。真摯にことばに向き合っていないと余計難しく感じるのだろうね。ことばにしづらいことを敢えてことばにすること。それが言語的生き方というもので、とても面倒くさい。でも、非言語的な以心伝心よりはよほど確かに思いが伝わるはず。

🖋 ことばを知り、ことばを聞いたり読んだりする。諸々の感覚はことばと連動する。あるいは、ことばを誘発する。

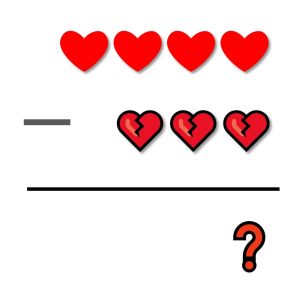

🖋 ダメだなあと言われたらどんな気分になる? 「もう慣れました。でも、これもダメ、あれもダメ、全部ダメの波状攻撃を受けると滅入ります」ときみ。ダメづくしは非難のことば。自己嫌悪に陥る。他方、「これはダメ、あれはよい」というのは批判のことば。反省と工夫を促す。非難と批判は紙一重。厳しい自己批判を経てこそ、紙一重の違いがわかるようになる。

🖋 感情の起伏が激しいと、考えることが――ひいてはことばが――不確実で不安定になる。思いつきやその場かぎりの気分が支配的になり、「何となく」が口癖になる。「あ、それ口癖です」ときみ。「何となく」を連発する人間に世間は信頼を置かない。気をつけよう。

🖋 考えることに不安が募ると情報に依存する。手に入れた情報で視界が広がればいいけど、新しい情報と既存の情報が葛藤して前途が曇ることもある。

情報頼りでは行き詰まる。時々「タブラ・ラサ(tabula rasa)」の状態にリセットするといい。外界の印象を受けない、白紙のような心の状態のことだ。「あ、空っぽアタマはわりと得意」ときみ。いや、空っぽアタマじゃなく、満タンのアタマを敢えて空っぽにすることだよ。

🖋 本をよく読むようになったときみは言うけど、創造的思考が高まる保証はない。膨大な情報が思考受容器を刺激するとはかぎらない。情報多くして人ものを考えず。情報が枯渇気味のほうがよく考えるのが人の習性。

🖋 ベストなアイデアを望んではいけない。求めるべきはベターなアイデアなのだ。最善の解決法などないと割り切ろう。あるのは今よりも少し良さそうな解決法であり、その解決法もいずれ淘汰される。今日よりもほんの少しましな明日がいい。そう思わないか? 「ちょっと気が楽になりました」ときみ。

🖋 きみは相手に合わせて表現や話法を変えるね。思いと裏腹なことも喋る。「お見通しです」ときみ。計算高くホンネとタテマエを使い分けるのは労多くして功少なし。ずっとホンネで通すほうが思考とことばにムダがなく、長い目で見ればコストパフォーマンスがいい。

🖋 最後に本について。好きなテーマについてやさしく書かれた本は読みやすい。でも、そんな本だと読者の負荷が小さいので、忍耐強く深読みしようとしなくなる。いろいろなジャンルや難易度の本を読んでこそ、考える力、ことばの機微、語感が研ぎ澄まされる。本と読書については、これまでの考え方を一度見直してみるのがいいと思う。

本文の「きみ」は誰の中にもいるもう一人の自分。小難しいお説教を垂れたわたしたち自身がいつも感じるもどかしさの象徴として登場させました。

当たり前のような穏やかな日々と小さな幸せを感受できる時間を取り戻せますようにと祈念しています。