フォカッチャ食べ放題?

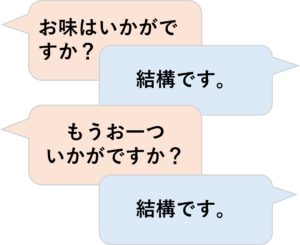

この日が二度目の入店。牡蠣フライ、ハンバーグ、サラダが盛られたランチプレートに焼きたてのフォカッチャが食べ放題。ひねった棒状のフォカッチャは珍しい。注文を終えると、熱々のがまず1本出てくる。ランチプレートが運ばれる前にぺろり。プレートが出るタイミングで「お替わり」を所望する。

ところが、2本目がなかなか出て来ない。プレートが終わる頃にようやくお替わりが来た。食べ放題なのに、フォカッチャ好きなのに、前も今回も2本どまり。この店の食べ放題とはお替わり1回? はたして次回は記録更新なるか。

日本一寒いはずなのに……

20年以上前になるが、帯広で研修を済ませて後泊した。明けて翌日に帰阪の予定だったが、「陸別でもう1泊しませんか? 小さな別荘を持っているんですよ」と研修主催者に誘われた。返事の前に「明日の切符をください」と言って、誰かに変更手配をさせた。「陸別はここから近いですよ」と言われたが、途中温泉に寄り道して3時間ほどかかった。

6月の陸別の朝、キタキツネの姿を見ながらトイレで用を足した。トイレは別荘の外、冬かと思うほど身震いした。陸別の売りは「日本一寒い町」。過去最低気温-38.4℃。7月の平均気温18.5℃。それなのに、去る7月23日に35℃超を記録した。いずれ日本はどこで暮らしても、夏と冬の二季にして高温と低温の二刀流になる。

トウモロコシ、シャインマスカット、イチジク

事務所の隣りが府立高校。花や観葉植物の手入れに余念がない。1ヵ月半程前に背の高い植物がお目見え、てっきりヒマワリだと思った。今月に入ってそれがトウモロコシだとわかった。日当たりのよい場所なので、これからの生長を楽しみにしている。高校の隣りが寿司屋が入るビル。ビルの1階と2階部分をシャインマスカットが覆う。

自宅に近づいて表通りから裏通りに入るとイチジクの木。先日、三代目桂春団治似の家主と初めて会話をしたが、「いま65歳。このイチジクは自分が小さい時からここにあった」とおっしゃる。特に手入れはしていないということだが、生る実は年々少なくなっているらしい。

トウモロコシ、シャインマスカット、イチジク……漢字にすると、いずれも難読字であり難書字である。玉蜀黍、麝香葡萄、無花果。

「いろいろなクラッカーあります」

店のガラス窓の貼紙に書いてあった。「いろいろと言うけど、クラッカーなんてたかだか3、4種類だろう」と思って、もう一度貼紙を見て店の様子を窺った。「パーティーグッズ」の店だった。