今は亡きご本人が、数年前にぼくに語った少年時代の話。

少年は地方都市の裕福な家庭で育った。父は地元で顔のきく人だった。父系か母系か聞き逃したが、祖父母は戦争が始まる前、海外で暮らしていたようだ。時代は終戦直後、話し手自身が小学校に入学した頃である。

小学校に通う時の必需品と言えばランドセルや鞄。終戦直後に皆が皆ランドセルを背負ったかどうか知らない。ともあれ、ランドセルの児童が多かった中で、少年が親から与えられたのは鞄だった。しかし、自分のは「標準」ではなかった。つまり、同級生たちが持っているのとは違っていた。背負うのではなく、手に携えて通学した。

いじめられたり仲間はずれにされたりしたわけではないが、少年は鞄がまったく気に入らなかった。ランドセルにしたいという希望も親に告げたが、その鞄はランドセルよりも高価で丈夫なんだからたいせつに使いなさいと言われるばかり。少年はわけのわからない柄の入った手提げの鞄が嫌でしかたがない。早く壊れてほしいと毎日願っていた。

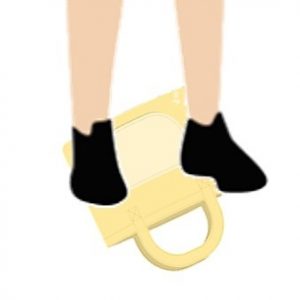

学校と家の往復、わずか数十分持つだけだから、願いに魔法がかからないかぎり壊れるはずがない。乱暴に扱えば早く壊れると少年は考え、帰り道に公園の遊具の高い場所から落としたり、取っ手を引っ張ったりした。ついにある日、地面に投げつけて両足で踏んづける暴挙に出た。そして、傷みがひどくなり使えなくなるようにと、来る日も来る日も繰り返し繰り返し容赦なく踏んづけた。

とは言え、小さな子どもが全体重をかけて踏んでもたかが知れている。鞄はびくともしなかった。その鞄はそれほど丈夫だったらしい。結局その先、高学年になっても使い続けた、いや、使い続けるしかなかった。当時その鞄は珍しく(だからこそ嫌だったのだが)、持っている人を見かけたことは一度もなかったらしい。

やがて少年は成人して働き始め、中年になった。その頃になると、地方都市にもファッション化の波が来た。話がそのくだりになったところで、少年、いや、すでに七十半ば過ぎの知人は次のように話を結んだ。

「ある日、自分が幼い頃に持っていたのと同じ柄の鞄を見たんだよ。三十歳前後のおしゃれな女性が持っていた。早速その柄のことを誰か知らないか職場で聞いてみたよ。念のために調べてもみた。綴りはLouis Vuitton、そう、あのルイヴィトンだった。たまげたなあ。7歳男児が毎日公園でルイヴィトンを踏んづけていたんだ。」