本と聞いて読書を連想するのは自然である。自然ではあるが、ありふれていてちょっと物足りない。書店や図書館に並ぶ本、手が届くところにある本、買って本棚に立ててある本、出張時に鞄に入れる本……すべて本であるけれども、読むとはかぎらない。

ぼくの場合、読書を連想する前に、本と遭遇するのであり、本そのものの装幀を見、本を買うという行為がある。そして何よりも、本とは、読書に先立つことばであり文字なのである。読む読まないにかかわらず、本とは文字を紙に印刷して整えたものなのである。

「一冊の本と出合う」などと題すると、自分の人生を変えたこの一冊、生涯座右の書となったこの一冊を想像してしまうかもしれない。一冊の本で目からウロコが落ちたことはある。思考軸が揺れたこともある。大いに鼓舞されたこともある。けれども、可愛げがないが、コペルニクス的転回を強いられた本は一冊もない。何千冊も読んできてそんな本に出合っていないのは、ろくでもない本ばかり読んできたからだろうか。いやいや、かなり良書を読んできたつもりである。

ほどよく刺激を授けてくれ、ほどよくゆるやかに成長を促してくれた書物はいくらでもある。劇的な一冊との出合いはなかったものの、一冊ずつを連綿とつないでみれば、ぼくはいい読書体験ができていると思うのである。「この一冊」を挙げることはできないが、「読んでよかった一冊」に恵まれてきたと言えるだろう。主宰している書評会で取り上げてきた二十数冊の本の大半はそんな一冊であった。

仕事に出張に多忙で心身ともに極限の疲弊を何度か経験した。そのうちの二度は偶然出張先で開催されていた棟方志功展で癒された。棟方の作品には「生」がある。この一文字にルビを振るなら、生粋の「生」であり「ちから」であり「たましい」である。棟方の作品は「生と板」で創作されている。ちなみに、棟方は版画ではなく「板画」と書く。板の性質をきちんと使って生かすためと言っている。

板画作品に優るとも劣らず文章が読者を揺さぶる。飾らない朴訥とした話しことば……虚勢を張らない、見栄がない、素直である、文が今を生きている……。

自分の力で仕事をするという自分の世界から、いや自分というものほど小さく無力なものはない、その自分から生まれるものほど小さなものはないという、自力とは全然別な他力普遍な世界というものに動かされ始めていました。

この棟方のことばは、自力や独力の否定ではなく、諦観もしくは悟りだろう。主観を超えて人間の共通感覚という、基本にして融通性の大きな境地に近づいたのである。こんな神妙な境地から万物を見据えながら、他方で棟方の口調は軽やかであった。本書の最後の一文は「ロートレック、バン・ゴッホ、ベートーベンの好きな棟方志功の私の『履歴書』の大団円です。バイバイ。」という調子である。

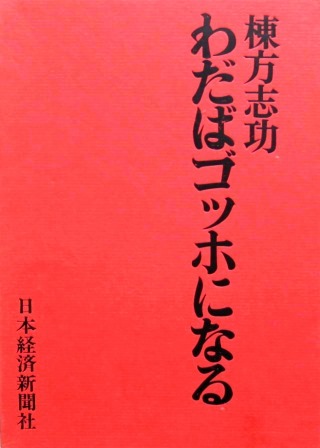

書名になっている『わだばゴッホになる』は棟方の小さい頃からの口癖だった。ゴッホのことを本で知るのは18歳の時だったが、それ以来、どんな絵かもろくに知らずに「ゴッホになる」と言っていたらしい。明けても暮れてもゴッホ。別の本に次のようなくだりがあった。「(わだばゴッホになると言い続けていたが)棟方はゴッホにはなれなかった。しかし、世界のムナカタになった」。励みになる至言である。バイバイ。