自分のことはわかりづらいとも言えるし、自分のことなのだからわかりやすいとも言える。ことばで示せなければわかっていないという前提に立てば、自分のことを分かっている人は極端に少なくなる。では、ことばで自分を言い尽くせばわかったことになるのか。いや、それでも、どこまでわかっているかが問われる。

自分の認識や理解のしかたはかなり身勝手である。ギリシア時代の哲学者プロタゴラスが「人間は万物の尺度である」と語った時、その人間とは平均的な人間のことではなく、また万人のことでもなかった。一人の個人、つまり、ぼくやあなたのことであった。個人の尺度なのだから、誰にでも通用する基準という見立てではない。

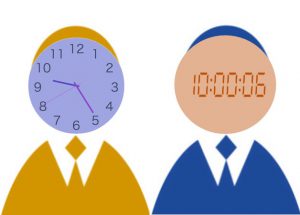

今さら言うまでもないが、人間は自分の意識や感覚をおおむね漠然と捉えている。何から何まで定規で測ったようにわかっているわけではない。ある意味で、自己認識と自分理解はざっくりとアナログ的なのである。自分事だから、いちいち几帳面にアイデンティティを確認する必要がないからだろう。

ところが、アナログ的存在とも言える自分が、いざ他人を理解しようとすると根掘り葉掘り探り、分析的になる傾向が強くなる。たとえば、一挙手一投足から意味を読み取ろうとするし、他意のないことばのあやから真意を推論しようとする。他人をデジタル的に測ろうと目論むのである。

アナログは現象や推移を大まかに捉えるが、デジタルのほうは位置や有無を正確に表わす。アナログな自分がデジタル的に他人を認識すればどうなるか。ルーズな自分のことはさておき、他人のルーズさにはうるさく言うようになる。自分は適当なことば遣いをしているくせに、他人の一言一句には敏感に反応し、理解しづらければ神経をぴりぴりさせ、揚げ足を取って愚痴を言う。

「他人をデジタル的に測ろうと目論む」と書いたが、目論みがうまくいく保証はない。デジタルは理解のための方便として持ち出されはするが、そもそも人間という尺度はデジタルとの相性が良くない。実際は、自分のことをアナログ的に捉えると同時に、他人をもアナログ的に捉えている。どう転んでも、認識や理解には甘さが残る。厄介だが、だからこそ人間らしいという見方もできる。