分厚い電話帳が活躍した時代、「あ」で始まる社名を付ける会社が多かったという話を聞いたことがある。あれは本当だったのだろうか。名前は「あいうえお順」に並ぶから、確かに「あ」で始まる社名は最初のほうで出てくる。しかし、社名や職業を1ページ目から検索するのは非現実的だ。知り合いに姓も名も「あ」で始まる女性がいたが、後で聞けばペンネームだったそうである。そして彼女は言った、「検索しやすいですからね」と。しかし、今は昔。PCやスマートフォンで検索するのが当たり前になった今、「あ」や「A」に名前の優位性があるとは思えない。

ネーミングは侮れない。一目見て覚えやすい名前は何かにつけて有利だ。また、おおむね短い名前のほうが長い名前よりも親しみやすい。聞きやすく読みやすい名前はそうでない名前よりもわかりやすくて覚えやすい。こういう視認性や可読性がセオリーとして広まると、短くて読みやすい名前が増える。ここに言いやすさが足され、ついでに検索しやすさが考慮される。だが、どれもこれも似たり寄ったりの名前が氾濫することになる。つまり、差異化したつもりが、期待したほどの効果なしという結末。

〈千年ロマンへと想いをはせ、海の幸、山の幸、自然豊かな宇佐のチカラの恵みを未来へと紡ぎ広める条例〉

昨年暮れにこんな条例が生まれた。大分県宇佐市議会が本会議で全会一致で可決した、日本一長いと思われる名称だ。誰も覚える気にはならないが一応差異化はできている。ユニークゆえに話題性はある。それが証拠に新聞で取り上げられた。そして、覚えていなくても、「宇佐」や「条例」で検索すればヒットするだろう。やがて「千年ロマン条例」と略され、宇佐という固有名詞は抜け落ちるかもしれないが……。

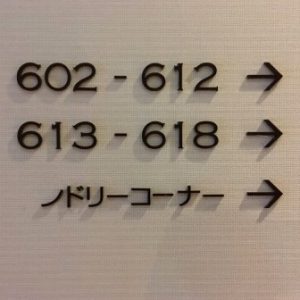

仮にネーミングで成功したとしても、成功を台無しにしてしまう要素がある。表示のクオリティだ。名前なら文字のデザイン。仮に文字のデザインがよくても看板が劣化すればお粗末になる。名前だけではない。案内の表示にも当てはまる。写真は先日宿泊したホテルの部屋案内表示である。こぢんまりとしたホテルだが清潔感があり、まずまず設備も充実している。この表示を見るまでの印象は悪くなかった。

だが、「ノドリーコーナー」にはがっかりした。謎の「ノドリー」、最初「ドリンクコーナー」だと思ったが、即座に読み解けた。ランドリーの「ラ」の文字と、ンの「`」が剥がれたままになっているのである。このことに気づかない清掃人、ホテル従業員の鈍感はどうだ。いや、気づいているが放置しているのに違いない。案内表示を見くびっていると言わざるをえない。

「アダルト」という名のごく普通の喫茶店がある。この名前を見て一見の客は入店をためらう。どんなに店構えが立派でも、コーヒーが飲みたくて死にそうでも、通り過ぎる可能性大である。では、店名を今時はやりのカフェらしくリネーミングするとしよう。それでもなお、この店のテントは「café」の文字の「é」が剥がれて欠損し、「caf」になっている。名はクオリティの象徴であり、名を伝える表示もクオリティを担う。こんな表示を放置したまま営業している店のコーヒーがうまいはずがない。店でリラックスしてコーヒーを飲む自分の姿が想像できないのである。

覚えやすく発音しやすいだけでは不十分。文字にも留意しなければならない。ことばを無神経に使えば命取りになる。名の失態は実のイメージを損なうのである。ヨハネによる福音書を思い出したので、最後に引用しておきたい。

初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。(……)

すべてのものは、これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。この言に命があった。そしてこの命は人の光であった(……)