咲き誇る吉野のシロヤマザクラがテレビの画面に映し出されている。「その数、なんと3万本!」とナレーターが言い切っている。えらく正確に数えたのだと皮肉る気はないが、もし賭けの対象にするなら「ぴったり3万本」に賭ける気はしない。あらためて言うまでもなく、3万本というのは概算に決まっている。

咲き誇る吉野のシロヤマザクラがテレビの画面に映し出されている。「その数、なんと3万本!」とナレーターが言い切っている。えらく正確に数えたのだと皮肉る気はないが、もし賭けの対象にするなら「ぴったり3万本」に賭ける気はしない。あらためて言うまでもなく、3万本というのは概算に決まっている。

タグ: 数字

旅先のリスクマネジメント(6) トイレ問題

学生の頃からの個人的な理由があって、ぼくの旅先はほぼヨーロッパ、とりわけイタリアとフランスに集中している。たわいもない理由なのでここで公にするほどでもない。何かの機会があればいつか書いてみるかもしれない。ともあれ、他の国へも少々旅はしている。イタリア語と英語はまずまずなので、語学が苦手な人に比べれば危機回避の術は少しは長けているはず。それでも、独学で少し齧ったフランス語、ドイツ語、スペイン語のほうは、絶対的なリスニング量が少ないから、たかが知れている。出掛ける直前または現地に行ってから、使う可能性の高そうな表現のみを集中的に覚えて凌いでいるのが実情だ。

ところで、語学はまったくダメという人でも、絶対に覚えておくべき必須表現が一つある。それは、「すみません、トイレはどこですか?」である。街中であろうとカフェやレストラン内であろうと、この言い回しの頻出機会はとてつもなく多い。

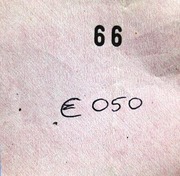

この写真は50ユーロセントと手書きされた有料トイレの領収書である。スタンプで番号を押してあるが、単なる事務処理用であって、その番号のついた便器へ行けという意味ではない。入口で当番しているおじさんかおばさんにお金を先払いし、レシートを受け取って改札を通過する。駅に改札がないくせに、トイレにはちゃんと設けてある。こんな領収書をもらっても申告できるわけでもあるまいが、いつもの癖で財布に入れてしまう。半月も旅したら5、6枚はたまる。なお、男性よりも女性のトイレ代のほうが料金が高い場合もある。

この写真は50ユーロセントと手書きされた有料トイレの領収書である。スタンプで番号を押してあるが、単なる事務処理用であって、その番号のついた便器へ行けという意味ではない。入口で当番しているおじさんかおばさんにお金を先払いし、レシートを受け取って改札を通過する。駅に改札がないくせに、トイレにはちゃんと設けてある。こんな領収書をもらっても申告できるわけでもあるまいが、いつもの癖で財布に入れてしまう。半月も旅したら5、6枚はたまる。なお、男性よりも女性のトイレ代のほうが料金が高い場合もある。数字に一喜一憂

学力テストの成績順やFIFAランキングが上下しただの、業績がどうのこうのだのと、数字に一喜一憂する根強い国民性。どんなことでもそうだが、頑張って順位を上げようとしているのは自分だけではない。他人も他社も他国も頑張っているのだ。たとえば超一流どうしが最大限の努力をしてぶつかり合っても、一方が上位になり他方が下位になる。同様に、広い世界で様々なジャンルで凌ぎを削れば、ランキングの順位が変動して至極当然なのである。

「負けられない試合がある!」などと川平慈英がいくら叫んでも、負けるときは負ける。その試合は相手にとっても「負けられない試合」なのであり、相手も必死なのである。企業だって同じだろう。シェアナンバーワンを目指すかどうかはともかく、どんな会社も負け組であってもよいとは考えない。企業努力に応じた成果を期するのは当たり前である。会社は数字に一喜一憂する場ではなく、「よい仕事」を実践する場でなければならない。その結果としての数字であり順位であるはずだ。

にもかかわらず、「中国に抜かれた」だの「43年ぶりに3位に転落」だのとがっかりするのはどういうわけか。時事通信が2月14日に配信した、「日本の名目GDPが世界2位から3位に転落して、中国に2位の座を明け渡した」というニュースのことである。居直るわけではないが、抜かれて何がまずいのか。真にまずいのは、他国にGDPで抜かれたことではなく、デフレ傾向で経済が長期的に低迷している状況であり、政府も国民も方策を講じる熱気に包まれていないことである。

よく考えてみるいい機会だと思う。世界一の人口13億3千百万の国が、世界10位の人口1億2千7百万の国をGDPで上回ったという事実がそこにあるのみ。よくぞこんな小さな国土の日本が43年間もドイツやフランスや英国よりも上位の2位を維持してきたものだ。驚くべきはむしろこちらのほうである。去る2月2日に更新されたFIFAランキングで日本は過去最高の17位となったが、この数字を誇らしく思うのなら、GDP世界3位を百倍以上誇っていい。いや、GDPなどどうでもいいと割りきっても別にかまわない。

人口相応に世界の10位くらいの経済力で結構、生活の質や幸福度さえ高ければそれでよし、という価値観もありだ。「2位じゃダメなんですか?」と問うた蓮舫女史は、このGDPの結果に対して「2位でなければいけないんですか? 3位じゃダメなんですか?」と言ってくれるだろうか。与謝野氏が記者会見で「中国経済の躍進は隣国として喜ばしい。地域経済の一体的に発展の礎となる」と語ったが、負け惜しみでないことを希望する。

「数字に強くなれ」とか「数字に弱い経営者は失格」などと説教するコンサルタントがいる。数字信奉者のほとんどは、数字以外の諸要素で価値判断ができないから、明々白々の数字に「逃げている」のである。数学は楽しい学問だが、数学と数字は違う。プロセスなどに見向きもせずに、結果としての数字だけに一喜一憂するのは幼いと言うべきだろう。質の話をするたびに、それを数字で示せと驕り高ぶられるのはやるせない。

時代は重厚長大ではなく軽薄短小と言われて久しい。これは、GDPに象徴される量から、数値化不能な質への転換を意味したはず。わかってはいるけれど、頭の中で数量が依然と支配的なのは、質の指標を示す側の想像力不足にほかならない。世界幸福度ランキングや住みやすい街ランキングのような、質の表現を数字に依存しているようでは話にならない。脱ランキング発想して初めて見えてくるものを探求せねばならないのだ。

単位や数字の奇妙

最近めっきり行かなくなったが、銭湯には体重を測定する秤が置いてある。ほとんど電子体重計に置き換わったようだが、ぼくが幼少の頃はもちろんアナログ。おまけに「貫と匁」で目方を表示する尺貫法名残りの秤だった。ちなみに貨幣単位では円の下の位の銭も使っていた。昭和31年に生まれた弟を産院に見に行った帰りにポン煎餅を買ったら、差し出した十円硬貨のお釣りが白く輝く5枚の一円玉だったので驚いた記憶がある。つまり、それまでは一円札を使っていたのだ。

親の世代は尺や寸に馴染んでいたが、長さに関してはぼくの世代ではすでにメートル法だった。とは言え、普請や着物の裾上げの際に、専門家と客が尺寸で会話を交わすのを聞いていた。やがて貫と匁はキログラム・グラムに移行する。慣れないうちは、3.75キログラムを1貫に「翻訳」したものである。こうして、いつの間にか、メートルと同じくキログラムが自分の世界を測る長さと重さの基準になっていった。

ところが、単位の変換作業はこれで終わらなかった。英語を学習し始めると、ドルという通貨があって、どうやらそれが世界の基準になっていることを知る。変動為替相場ではなかったから1ドル=360円を覚えた。もっとも海外とは無縁な環境ゆえ、そんな話題はハワイに嵌まっていた叔父の話に出てくる程度だった。次いでヤードやフィート、それにポンドという単位の存在も知る(ポンドはボクシングの試合で「145ポンド5分の1」と独特の節回しで告げるので聞き慣れてはいた。ただ何分の一というのが奇妙に響いた)。

世界にはおびただしい通貨の単位がある。同時に固有の計測体系が相変わらず存在している。知られざる様々な呼称もあるに違いない。わが国の一羽、一個、一匹などもその類である。学問としての数学の世界に限定すれば、そこには客観的な統一表現があるように思われるが、日常生活世界ではものの見方がいかに文化的慣習的に多様かがわかる。本日の会読会で取り上げるマイケル・ポランニー(『暗黙知の次元』)のことばに「私は科学を感覚的認識の一変種と考える」というのがあるが、まさに「単位や数字は人々の感覚的認識の一変種」と言えるかもしれない。

ドルとユーロの価値を「1ドル、1ユーロ」という情報だけによってぼくたちは評価しえない。円という基準に照らし合わせないかぎりどれほどの価値なのかを理解できないのだ。1ドル=91円、1ユーロ=135円(今日の正午現在)と相対化して初めて価値を知る。もちろんこの価値は変動するから、明日になると価値に変動が生じるだろうが、それも円換算によってのみ感じることができる。しかし、国際比較を必要としない個々の市場にあっては、1ドルは1ドルであり、1ユーロは1ユーロである。わが国にあっても100円は100円である。

話を元に戻す。単位や数字というものは主観的な世界観の反映らしい。比較文化的視点だけではなく、一人の人間がある対象を数字でとらえるのも主観的であることがわかる。たとえしっかりした評価基準が設けられていても、フィギュアスケートや体操競技は審査員の主観によって点数化される。数字は物事の多様な見方のうちの「一変種」にすぎないのだ。ペットボトルの水を500mlととらえたり硬度29mg/Lと表記しているのも一つの見方、富士山3776メートルも台風985ヘクトパスカルもマグニチュード4.5というのもすべて主観的な認識の一つなのである。「駅から1キロ」と「徒歩12分」には視点の違いがある。給与や業績やテストはなぜ数字至上主義を貫いているのか……。

明日は続編として「数字信奉の危うさ」をテーマに書いてみようと思う。

数字がかもし出す奇異

「イタリアからアメリカへ行って、もうイタリアには戻らないのですか?」

ふつうのことばだが、よく練られた文章である。これは、おおむね日曜日に更新してきた『週刊イタリア紀行』がNo.43のローマ(1)を最後に途絶えていることへの問い合わせである。もちろんローマには戻る。まだまだ素材もある。ただ残念なことに、1年3ヵ月前の写真をセレクションする時間が少し足りない。ただ、それだけ。

今日午後1時から京都で私塾。そのパワーポイント資料の最終編集がさっきやっと終わったばかり。あまり仕事上で追い込まれることはないのだが、久々に期限間際の集中と緊張を味わった。期限に追われている人たちは毎度こんな調子なのか。それはそれで、一撃の鞭の効果もあるに違いない。

閑話休題――。

今日の講座には、悪しき文化と良き文化の話が入っている。連想するのは、〈グレシャムの法則〉だ。「悪貨は良貨を駆逐する」というのがそれ。単純に悪貨が良貨より強いという意味ではない。人は良貨を貯めこもうとする。また、(たとえば銀貨を)溶かして物に流用する。あるいは、そっくりそのままどこかの外国に転売する。そのため良貨が金融市場から消えて、悪貨ばかりが流通する。こういう話である。良き文化の香りを少しでも失うと、企業は金儲け主義という悪しき文化へと向かう。良き文化は自己抑制として機能する。

先週だったろうか、テレビでバーゲンだかアウトレットだかの特集をしていた。つい昨日まで定価5万円だったバッグが、今日から「な、な、なんと70%オフ!!」と叫んでいた。そう、一晩明けて5万円から1万5千円に。店側はこれを「お買い得」とアピールする。すなわち昨日買った客にとっては「お買い損」。

これは「昨日まで70%上乗せしていた」と考えるものだろう。「本来なら」「元々は」「実際には」などで表現される価値とは何ぞや? 価値について人間はよくわからないから、尺度の一つである価格で判断する。「用の不用、不用の用」をしっかり考えよう。

「経営者なら数字に強くなれ」というのもあるが、かなり怪しい教えだ。これは「商品の値段に強くなれ」と教えているのに近い。重要なのは、「経営に強くなれ、商品に強くなれ」である。だが、いずれも「見にくい」から、「よく見える数字」に視点をすりかえる。力のある人はのべつまくなしに「数値目標」とか「数字で証明」などと言わないものである。