かつてカルタ遊びは正月の風物詩の一つとして人気があった。百人一首にいろはカルタ。庶民は特に後者に親しみ、「犬も歩けば棒に当たる」などの読み上げに反応してはカルタ取りに興じた。

古今東西、一枚一枚のカルタに印された文言は処世訓でもあった。生きる上での教訓には二様あって、一つは善き言行のすすめ、いま一つは悪しき言行の戒めである。目上の人間から諭されると素直には聞きづらい道徳色の強い諺や教えも、ゲームとして親しんでいるうちにすっと頭に入り覚えたのだろう。

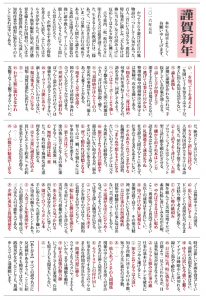

さて、企画を志す者の心得集を考えていた折り、ふといろはカルタが浮かんだ。正月に間に合うよう執筆編集に努め、遊び感覚を備えたわが国初の『いろはカルタ発想辞典』がついに完成した。知的作業や構想に悩む方々のヒントになれば幸いである。

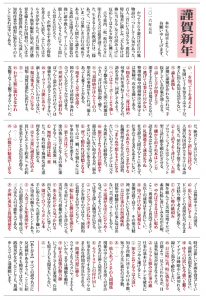

い 一を知って十を考えよ

一を聞いて十を知るでは不十分。考えに到らぬ知は功が少ない。

ろ 論も証拠も

証拠に論拠が伴わなければ、手抜きしている印象が強くなる。

は 話し上手が聞き上手

聞き上手だけでは場はもたない。

に 逃げては事は片付かない

整理整頓や問題解決は保守とは無縁の、攻める闘いである。

ほ 惚れたテーマに三度は挑め

何事も回を重ねてよくなるもの。諦める前に三回試してみよう。

へ ペンはキーボードより強し

文字盤を叩いても頭への刺激は小さい。書けば脳が鋭く響く。

と 当意即妙がほんとうの力

想定外の事情が生じれば、備えあっても憂うことがある。

ち 地をよく見て図を描く

図の上手下手は前提や条件に合っているかどうかで決まる。

り 理屈が付いてこその値打ち

ぽつんと置かれただけのモノは価値を自ら語ることができない。

ぬ ヌーヴォー万能にあらず

新しさが常にいいわけではない。

る 類は集まってバカになる

同類・同質は進化に逆行する。

を (……)

わ わが主観に溺れるなかれ

客観でなく主観で考えていい。ただ、絶対としてはいけない。

か カタカナ語に偏見持つな

大量の外国語がカタカナ日本語になった。使わねば不便である。

よ よく語りよく書けて一人前

プロフェッショナルはアウトプット型言語行動を顕在化させる。

た 棚から出さぬ本はレンガ

読まぬ本はかさばって高くつく。

れ 礼儀過ぎて誠意足りぬ

社交辞令人間は心ここにあらず、仕事のできる者もあまりいない。

そ それあれこれでごまかすな

危機管理するなら代名詞追放。

つ つまらぬ空想もネタになる

たいていのグッドアイデアは元々小馬鹿にされた経緯をもつ。

ね 猫の手よりも自分の脳みそ

猫は傍にいない時があるが、脳みそはいつも頭の中にあるはず。

な 習って慣れれば習慣となる

習うのは一瞬、だが慣れるには年単位の歳月を要する。

ら 楽と苦はワンセット

楽の後に苦でもなく苦の後に楽でもなく、二つは表裏一体。

む 無理と道理は紙一重

たった一枚の紙で無理な話も道理あるシナリオに変わる。

う 売り言葉に誠意を込めよ

買い手にホンネで約束し、その約束を果たすことが信用を得る。

ゐ (……)

の ノーの数だけ精度が上がる

ノーは検証やチェックの別名。

お 思いを言葉にする一工夫

ピンポイントの表現が見つかるまでは粘り腰で考えに考え抜く。

く 苦しい時の紙頼み

腕を組んでも苦悶は増すだけ。素直に紙に書いてみるのが正解。

や やればできるは甘い慰め

ここ一番頑張っても普段できている以上の成果は生まれにくい。

ま 待つだけの身に果報なし

果報は寝て待て? その他力精神、厚かましいにもほどがある。

け 芸は仕事の自然調味料

技術や経験だけで仕事に味は出ない。芸、遊び、ユーモアも少々。

ふ 不思議がるほどにひらめく

なぜ、どのようにという問いが立てば答え探しの眺望が広がる。

こ コンセプトはひねり出す

コンセプトはどこにもない。想いを貫いてひねり出すものである。

え 絵に描いた餅は脳を満たす

食べる前にイメージを浮かべる。実用に先立つ想像が必要だ。

て 出る杭だから気づかれる

出ない杭は存在しないに等しい。

あ 開けてびっくりポンな本

手に取らなかった読まず嫌いの本に望外の掘り出しヒントあり。

さ 三人寄っても知恵湧かず

三人の頭数が必要と思う時点で、三人は凡人の可能性大である。

き 企画に勇気と異端発想を

時代は新しい企画を待望している。前例の真似事に出番はない。

ゆ ゆうべの思いを今朝へと繋ぐ

アイデアは睡眠中に途切れる。線にして温めて孵化したい。

め 目は時に真、時に偽を見る

百聞より一見と言われるが、目は案外偏見が好きなようだ。

み ミラクル頼みは仕事の敵

コツコツするのが仕事。やっていること以上の成果は生まれない。

し 知るとおこなうは大違い

知る段階に達するのは多数。知ってから先に進むのは少数。

ゑ (……)

ひ 他人あってこその人間関係

関係の中心に自分を置いてもいいのは神と幼児だけである。

も モラトリアムの付け回し

仕事を先送りするグズのツケはまじめな仲間が背負わされる。

せ 拙速は巧遅に勝る

ウマオソよりもヘタハヤ。下手でもいいから、まずは機敏な動作。

す 好きは最強の動力源

いつでもどこでも自家発電。石油も原子力も太陽光もいらない。

ん (……)

【あとがき】 すべての諺や名言に反証例があるように、ここに紹介した教えも絶対ではない。実践効果がなかったとしても、異議申し立てはご遠慮願います。