タイトルの“Retrospect”は「回想」とか「回顧」であって、どうひねって解釈してもそこから「発想」という意味などは出てこない。けれども、発想にしても何かを前提にしているはずではないか。何かを起点にして新しいことを考えるのが発想ならば、その何かに過去を振り返ることがあってもいいだろう。回想を「時を越えた脳内情報のシャッフル作業」ととらえてみたい。

タイトルの“Retrospect”は「回想」とか「回顧」であって、どうひねって解釈してもそこから「発想」という意味などは出てこない。けれども、発想にしても何かを前提にしているはずではないか。何かを起点にして新しいことを考えるのが発想ならば、その何かに過去を振り返ることがあってもいいだろう。回想を「時を越えた脳内情報のシャッフル作業」ととらえてみたい。

カテゴリー: 温故知新

この話、すべってるのか、すべってないのか……(後編)

この話、すべってるのか、すべってないのか……(前編)

三十八歳の頃、知人のY助教授から「大学で特別講義をやってみないか?」と声が掛かった。二十代の頃は語学学校で英語を教えていたし、三十六で創業してからも本業以外に講演や研修もこなしていた。だから、場所が大学に変わっても同じことだと軽く考えてオーケーした。全部でたったの3講、プレッシャーなどまったくなかったし、ネタを特別に仕込む必要もなかった。

「登山」の思い出

「山があるから登る」という常套句は、登山と無縁の人たちにもよく知られている。すべての登山家が山があるから登っているのかどうかを知らない。けれども、存在すらしない山に登るのは不可能だから、山の存在は登山の絶対条件であることは間違いない。「山があるから登っているんだ」と言われてみれば、なるほどそうなのだろうとつい納得してしまう。

しかし、よくよく考えてみると、「山がある」と「登る」の間には登山家ならではの論理の飛躍があることに気づく。正確に言えば、「山がある。私は登りたい。そして登る力がある。ゆえに私は登る」でなければならない。裏返せば、登山家以外の人、たとえばぼくの場合には、「山があるが、別に登りたいと思わない。しかも登る力もない。ゆえに決して登らない」という主張が成り立っている。

「海があるから泳ぐ」も「椅子があるから座る」も構造的には同じである。「海がある。泳ぎたい。泳げる。ゆえに泳ぐ」であり、「椅子がある。座りたい。座れる。ゆえに座る」と言っているのだ。「カッパえびせんがあるから食べる」でもいい。カッパえびせんが「やめられない、止まらない」ように、山登りもやめられない、止まらないのである。繰り返すが、興味もなく好きでもない人間にはこの論理は成立しない。カッパえびせんがあっても食べないからである。

大阪ゆえに、大阪人ゆえに起こってしまう話がある。山に登る気も体力もなかったぼくが、11年前に「登山」してしまったという話。たまたまサントリー・ミュージアムの招待券があったので、海遊館や大観覧車のある天保山に出掛けた。美術鑑賞した後に近くの公園をぶらぶらしていたら、知らないうちに天保山の山頂に到達してしまったのである。天保山は国土地理院が認める、れっきとした山である。標高4.5メートル、日本一低い山とされている。

駅近くの薬局が「天保山山岳会」の事務局だと知り、帰りに立ち寄って「天保山に登ってきました」と自己申告したら、認定証をくれた。こう書いてあった。

登山認定証

あなたは、本日大いなるロマンとイチビリ精神を以て、日本サイテーの山[天保山(四・五米)]に無事登頂されました。その快挙を称え、記念に登山認定証をおわたしします。

平成12年1月4日 天保山山岳会

文中のイチビリとは大阪弁で「調子に乗ってはしゃいだり道化をしたりするなど、少々度を越してふざける様子」のこと。ちなみに、天保山には山岳救助隊も結成されている。よほどのことがないかぎり、この山で遭難することはなさそうだが、想定外に備えることはとてもいいことだ。これまでの登山者は全員無事に登頂して帰還したらしく、したがって救難要請は一度もなく救助実績もないようである。

百科事典の思い出

想定外の浪人生活が始まったので、予備校に行くことになった。しかし、授業料だけ払って2ヵ月ほどでやめた。受けた授業は何一つ覚えていない。ただ講師だけ一人覚えている。そして、その講師が脱線して話したエピソードだけ一つ覚えている。

その先生は一揃えで当時20万円もする百科事典を2セット買うというのだ。自宅の書斎に2セットとも置くのだが、1セットは通常の調べものに使う。もう1セットをどうするのかと言えば、出張や外出時に持って行く。もちろん全巻を携えることはできない。先生は、百科事典の任意の巻の任意のページを適当に破り取ってポケットの中や鞄に入れ、出先で読むのだそうである。そして、読み終わったら、行き先でそのページを捨ててしまう。同じものが自宅にあるから、いざと言う時はそれを読めばいいというわけ。もったいない。しかし、その驕奢ぶりを羨ましくも思った。

当時すでに普通紙複写機(PPC)は開発されていたが、ほとんど流通しておらず、主流は青焼きであった。記録メディアはマイクロフィルムだったのではないか。これが40年ちょっと前の話。今では情報は複写も圧縮もやりたい放題となった。テレビの通販では100種類もの辞書や事典と名作全集を内蔵した電子辞書を2万円程度で売っている。もう紙の百科事典に出番があるようには思えない。所蔵するにしても、自分の寝床と同じくらいのスペースを食われてしまうのがつらい。

「百科事典よさらば!」という心境なのだが、何を隠そう、捨てるに捨てられない百科事典を持っている。それは“Encyclopaedia Britannica”の1969年版だ。これが当時軽自動車一台に相当するほど高価なもので、給料の安かった父に無理やり買わせたことを今でも申し訳なく思っている。ある程度は活用し英語力の向上にもつながったが、投資に見合った回収ができているとは言い難い。しかも、自宅に所蔵スペースがないので、ここ20年、オフィスの書庫の奥に放ったらかしにしてきた。

紙の百科事典の弱点はそのボリュームにある。もう一つの弱点は情報更新ができないこと。ぼくの事典では1968年までの史実や事象しか調べることができない。ところが、よくよく考えると、弱点はこの二つ以外に見当たらない。この二つにさえ耐えることができれば、少なくとも使い道があるのではないか。書庫の奥に追いやられている気の毒な“Encyclopaedia”を前にしてそう思った。埃をかぶっていても、百科事典は〈Encyclo=すべての+paedia=教育〉なのだ。

近代や近世、さらには中世や古代にまで遡れば、あの事典でけっこう間に合う。今さらながら再認識したが、適当にページを繰って行き当たりばったりに読むおもしろさもある。必要な情報、役に立つ情報を求めていたのに、いつの間にか脱線したり支線に入ったりしている。やがて、あることを知るためには、ピンポイント情報だけでは不十分で、あれもこれも知らねばならないことに気づく。それならインターネットも同じ? たしかにほとんど同じである。違いは、ページをめくりながら書き込みできることと、全何十巻という全体が見えていることである。これは見捨てたものではない。また、やりたいことが一つ増えてしまった。

一年前の今頃

かつて、温故知新の「故き昔」が一年前などということはなかっただろう。昔と言えば、「むかしむかし、あるところに……」という物語の出だしが思い浮かぶが、この昔は「ずっと昔」のことであった。どのくらい昔であるか。時代を特定するのは野暮だが、理屈抜きで何百年も前のことを語っているはずである。登場する人物は、昭和や大正や明治のおじいさんやおばあさんでないことは間違いない。

かつての昔は間延びしていた。時間はゆっくりと過ぎた。何世代にもわたって人々はまったく同じ家で育ち、同じ慣習のもとで暮らし、同じ風景を見て育った。なにしろ新聞も電話もインターネットもなかった時代だから、大半の情報はうわさ話だったろうし、仮にニュース性の高い異変が生じたとしても、知らなければ知らないで済んだのである。ところが、現代においてぼくたちが言う「昔」はそんな時間的な遠過去を意味しない。なにしろ一年前がすでにだいぶ前の過去になっている。もしかすると現代の半年や一年は中世の頃の百年に匹敵しているのかもしれないのである。

こんな思いはいつもよぎるが、ドタバタ政治劇を見ていて愛想が尽き果てたので、久しぶりに一年前のノートを繰ってみたのである。昨年6月4日、「異質性と多様性」と題して次のように書いた。

米国の二大政党は多民族・多文化国家の中で維持されてきた。異質性・多様性ゆえに、二項のみに集約されている。ところが、同質性の高いわが国では多様性が謳歌される。これまで評論家や政治家自身がさんざん〈自民党 vs 民主党〉の二大政党時代を予見し待望してきたが、いっこうにそんな気配はない。現代日本人は発想も思想も似たり寄ったりなのである。つまり、大同だからこそ小異を求めたがるのであり、気がつけば小党がさらに乱立する状況になっている。同一組織内にあっても派閥やグループをつくりたがる。ほんの微かな〈温度差〉だけを求めて群れをつくる。虚心坦懐とは無縁の、小心者ばかりなのである。

ついでに2010年5月現在のエビデンスを書き写してある。衆参合わせて、民主党423名、自由民主党188名、公明党42名、日本共産党16名、社会民主党12名、国民新党9名、みんなの党6名、新党改革6名、たちあがれ日本5名、新党日本1名、沖縄社会大衆党1名、新党大地1名、幸福実現党1名。以上。笑ってしまった。民主党が解体していれば、もっと増えることになったかもしれない。いや、一寸先は闇だ。何が起こっても不思議ではない。もしかすると、大連立の一党独裁だってありえる。そうなると、同質的で均一的な、日本人にぴったりの政党が出来上がる。名づけて「金太郎飴政党」。

昨年6月5日のノートにはこうある。

ぼくは変革については前向きであり好意的である。知人の誰かに変化を認めたら、「変わったね」と言ってあげるが、これは褒め言葉である。決して「変わり果てたね」を意味しない。しかし、政治家に期待するのは、〈変える〉という他動詞的行為ではなく、まずは〈変わる〉という自動詞的行為である。自分以外の対象を変えようと力まずに、軽やかに自分が変わってみるべきではないか。組織の再編の前に、己の再編をやってみるべきなのだ。

おまけ。6月7日のノート。

新任首相は、政治家を志すためにとにかく名簿を作らねばならなかったようで、方々を歩き回りコツコツと活動を積み重ねたという。ファーストレディ伸子夫人はこう言う。

「菅には看板も地盤もなかった。私は自分が売らねばならない〈商品〉のことをよく知らねばならなかった。他の人よりもどこが”まし”か――そのことを伝えることができなければならない」

嗚呼、菅直人と伸子夫人に幸あれ!

政治家は「他人よりまし」を競っているのか。これなら楽な世界だと思う。ビジネスの世界は「まし」程度なら消えてしまうのだから。ぼくだって看板が欲しい。地盤も欲しい。しかし、偽ってはいけない。売り物がナンバーワンである必要はない。しかし、「まし」で済ませてはいけない。胸を張れるレベルまで高めた売り物と巡り合って幸福になってくれる人々が必ずいる――これこそが信念である。信念とは、揺蕩えども貫くべきものである。

悲喜こもごも

阪神淡路大震災に見舞われた当時、大阪の郊外に住んでいた。まさかテポドンとは思わなかったが、その瞬間、ヘリコプターか小型セスナがマンションに墜落したと確信した。自宅から遠くない所に小さな飛行場があったからだ。収納のバランスが悪い本棚が一つ倒れた。食器棚は倒れこそしなかったが、食器類は散乱していた。しばらくしてからテレビをつけると、高速道路が破壊され、方々で火の手が上がっている神戸の街が映し出された。非力な一個人では呆然とするしかない惨状。あれは戦争だった。

神戸の大学に通っていたし、その後も足繁く訪れた街だ。壊滅状態の見慣れた光景が衝撃となって、身体じゅうが痙攣したかのようだった。とりあえずわが家にこれといった被害はない。しかし、震源地により近い大阪市内の事務所はどうだろうかと不安がよぎった。もちろん最寄駅からの電車はすべて止まっていたから、当時小学生だった二男がそろそろ廃車にしようとしていた自転車に乗って大阪市内へと走った。およそ12キロメートルだろうか。大した距離ではないが、あいにく子供用の自転車だ。初めて駆け抜ける道に戸惑う。ビルから落下した窓ガラスの破片が道すがら散乱していた。通勤客が歩いている群れをすり抜けて走るのに、かなり時間がかかった。

オフィスは中央区の天満橋にある。大阪城の大手門まで徒歩5分という立地。嘘か本当か知らないが、「大阪城の近くは岩盤が硬い」とよく聞いた。周辺から南方面は上町台地と呼ばれ、大阪府を南北に走る上町断層が走っている。この断層の活動スパンは数千年に一回と言われているので安心なようだが、実は比較的危険なクラスに色分けされている。そうそう、ビルのエレベーターは止まっていたが、オフィス内にはまったく異変がなかった。机の引き出しが少し空いていたのと、ドイツのお土産だった小さな人形が倒れていた程度だった。

オフィスから西側へ一駅、徒歩にすれば10分の場所に、大阪証券取引所で有名な北浜が位置している。このあたりはかつて砂州を陸地に開墾した場所なので、天満橋に比べれば地盤がゆるいと言われていた。案の定、知人の会社ではスチール製の保管庫などがすべて倒れていたと聞いて驚いたが、震度6はあったと思われるから、無理もない。むしろ、近接しているぼくのオフィスに被害がまったくなかったのが不思議なくらいであった。

悲惨な光景は記憶の中でおびただしい。印象的だったのは、長田の住宅地で、「お金が燃えてしまう!!」と叫んで自宅へ駆け寄ろうとする老女を止める別の老女のことばだった。彼女は言った、「お金みたいなもん、働いたら、またできる!」 生き地獄のさなか、こんなにたくましいことばは簡単に口に出るものではない。生き様とことばが一つになる、生命の叫びのようであった。

この震災から半月経った頃、ぼくよりも一回り年上の紳士が突然オフィスにやって来た。知人である。学生時代から銀行の管理職になるまでエリート街道まっしぐらだったが、五十過ぎに子会社の部長として出向して以来、気の毒な立場にあった。その人が、厳寒の二月初めにコートを身に纏わずにやって来た。「コートなしですか?」と聞けば、「いえ、コートは着てきました。汚れているので……」と口ごもる。肩越しに廊下を見れば床にたたんで置いてあるではないか。「何をしているんですか!?」と少々語気を強め、拾い上げてハンガーにかけた。

その紳士は芦屋在住であった。早朝目覚めた直後に激震に遭い、洗面所にいた奥さまを案じてとっさに廊下を駆け抜けたという。二人で自宅の外に出てしばらくしたら、裸足であることに気づいた。ガラスの破片の上を走ったので足の裏は血まみれだった。「あのとき、動物になってたんですね。野性が蘇ったんですね。痛くも何ともありませんでした。おまけに、傷はみるみるうちに治りましたよ」と微笑まれた。切なかった。

うな重をご馳走することにした。この人は日本の頂点に君臨する大学の法学部を主席卒業している。知的で聡明で静かな紳士が雄弁に身の上を語り始め、やがて喉を詰まらせるように涙声になった。「岡野さん、私ね、鰻が好物なんです。こんな幸せにしてもらって……」と大粒の涙を流し始めた。ぼくの会社から見れば外注先にあたるのだが、「できるかぎり仕事を作ってお願いできるよう努力します」と約束して見送った。その後、退職されてからは仕事の縁はなくなった。経理学校で講師をしていますとの年賀状をもらってはいたが、再会の機会はついになかった。数年前に訃報が届いた。亡くなってから半年後のことである。

大きな災害があるたびに、きまって長田の老女と芦屋の紳士を思い出す。悲哀の象徴ではあるが、生きる歓びのよすがとしている。

続・万年筆のサバイバル

万年筆のペン先は紙質にうるさい。もちろんペンが紙に対して優位ではないから、紙側からすれば万年筆を選ぶということになる。しかし、ペンと紙の相性は両者だけで折り合うのではない。媒介となるインクの存在が欠かせないのだ。インクの色合いや「液性」について豊富な表現力を持ち合わせないが、さらっとしたインク、やや粘りのあるインク、粒子の微細なインクなどがあることくらいは、長年書いてきたからわかる。

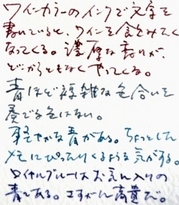

「このインクの色がぴったり」と確信しても、文具売場の照明と自宅やオフィスの照明が違う。ペン先の硬さによってはインクの出方や滑り方が違うし、紙質によっても色はデリケートに変化する。ましてや、ここに紹介するような下手な写真では数分の一も写実的に再現できない。それでも貧困な語彙を補う足しになればと思ってお見せする。

濃いめのセピアは栗色に近い。こげ茶とは違うが、よく目を凝らしてもわからない。同じ栗でも赤ワインに近い色を買った。実際は紫がかってはおらず、文字の書き終わりの画で濃い赤が出る。このペンはセーラー。

濃いめのセピアは栗色に近い。こげ茶とは違うが、よく目を凝らしてもわからない。同じ栗でも赤ワインに近い色を買った。実際は紫がかってはおらず、文字の書き終わりの画で濃い赤が出る。このペンはセーラー。

Kobe INK物語の「長田ブルー」と生野区の加藤製作所の万年筆という、ディープな組み合わせ。だが、ブルーグレーとも言うべき繊細な色だ。

パイロットの月夜というインク。万年筆はペリカン。

モンブランの万年筆にペリカンのロイヤルブルー。

黒インクはカートリッジで持っているが、ほとんど使ったことがない。黒しか使わなかった時代もあるが、今は青。現在はボトルで5種類あるが、すべて違う。先にも書いたが、ペンと紙を変えれば、インクの色が変化する。

ぼくは18歳のときに英文タイプライターを使い始めた。そのくせ、万年筆でも英文をよく書いていた記憶がある。日本語のワープロを使い始めたのが1987年。つまり、それまでは公私ともに書くときは手書きだった。仕事では原稿用紙も使っていたし、若い頃からの習慣であるノートはすべて手書きである。手書きを少しも苦にしないが、1990年頃からは画面に向かってキーボードを打つほうが多くなった。刷り上がりと同じ体裁で見えてしまうために、文の完成度の高さと錯覚してしまう。やがて推敲に手を抜くようになる。

最近は原点に戻って、コンセプトの出発点はすべて手書き。論理から離れて偶発的なアイデアを期待するときは万年筆。そして、色を変えることによって気分や発想を変える。証明などできないが、つねに同じ形で現れるフォントとは違う文字の形、その文字のインクの滲みが、これから書こうとする表現に影響を与えそうな予感がする。いや、それは表現などではなく、思考そのものを誘発しているのかもしれない。

大した文章を書けるわけではないが、万年筆を使う時はこの一文字を軽んじてはいけないと気が引き締まる。カーソルで不要な文字を消すのとは違って、書き損じに抹消の線を入れるときも文字を挿入するときも、人を扱っているような気になってくる。万年筆そのものの重さに加えて、紙に滲むインクを通じて文字の重みが掌から伝わってくる。

万年筆のサバイバル

「紙の本ははたして生き残ることができるか否か」という議論が現実味を帯びてきた。他方、ペーパーレスが叫ばれてからも紙のドキュメントはオフィスから消えていない。それどころか、社内でやりとりしたメールをわざわざ紙にプリントアウトして打ち合わせしている始末。紙は根強く執拗に生き長らえている。いや、死滅することはないと断言できそうだ。少なくともぼくは、紙と電子をうまく併用していこうと思う。

仮に千年前にUSBやCDなどの記憶メディアが開発されていたとしよう。度重なる戦争や略奪を経てもなお、そこに記録された情報は無事に現在まで持ち堪えているだろうか。インフラはデータを守りきってくれただろうか。紙の場合はどうか。おびただしい文書が散逸したとは思うが、幸いなことにぼくたちは古代からの書物を今も読むことができる。幾多の戦乱期を経た古文書の類を今も読むことができる。これに比べると、ぼくたちが依存している電子メディアはたかだか四半世紀ほどの保存力しか証明していない。電子メディアには一触即発で消えてしまう怖さがある。

紙に印刷された事柄のほうが、画面から頭に入ってくる情報よりも、よく記憶に定着する。これはぼくの実感であるから、普遍化するつもりなどない。ぼくは紙の威力をひしひしと感じている。紙がITに追放されることなく、それどころか、十分に併存できているのに比べると、紙と一番相性がいいはずの万年筆は頼りない存在になった。このクラシックな筆記具が奇跡的に復活して、キーボードに拮抗できる見込みなどとうの昔に消えてしまったかのようだ。

長く愛用してきたシェーファーの万年筆を20年前に紛失してから、主に水性ボールペンを使い、ここ数年は書き味なめらかな油性ボールペンでノートやメモを書いている。10本ほど持っている万年筆の出番はきわめて少ない。気に入った万年筆を折々に買ってきたが、メーカーがいろいろ。つまり、インクカートリッジが違う。メーカーによってはインクまで指定される。これに、黒いインク、ブルーのインク、ブルーブラックなど好みに応じて取り揃え、インクを変えるたびに手入れをするのも面倒だ。

万年筆と言いながら、結構ケアせねばならず、万年にわたって使いこなすのはむずかしいのである。山田英夫『ビジネス版悪魔の辞典』では、【万年筆】は「調印式のために、出番を待ち焦がれている筆記具」と位置付けられている。また、別役実『当世悪魔の辞典』では、「手に合ったものになるまでに時間がかかるから、たいていその間に失くしてしまう。失くさずにたまたま持っていると、手に合ったものになったとたん、寿命がくる」。いずれも、万年筆の使用場面には言及しておらず、惨めな身の上話になっている。

決して安っぽい存在ではない。高価かつ高級品である。知的な筆記具として他を寄せつけない存在だ。それなのに、あまりにも軽い扱いしか受けていない。とても不憫である。10本の万年筆を前にしてぼくはノスタルジックになった。小学校か中学校卒業のときに買ってもらった万年筆。今は手元にあるはずもないが、あの時の大人になったような知的高揚感は今も忘れない。サバイバルすら危うい万年筆にもはやリバイバルはないのだろうか。

ぼくは自分一人の万年筆復活プロジェクトを起ち上げた。きっかけは、色と滲みの再発見。大したプロジェクトではないが、一歩踏み出して手持ちの万年筆を再活用することに決めた。この話の続きは一両日中に書いてみたい。

映画の思い出いろいろ

今はもう長時間観る馬力はないだろうが、昭和の二十年代から四十年代にかけて父親はよく映画館に足を運んでいた。ぼくの父親に限ったことではない。子ども目線から見た街中の大人の娯楽と言えば、映画かパチンコだったはずである。あとは喫茶店にたむろしてコーヒーにタバコ(昭和には「珈琲と煙草」と表記するのが似つかわしい)。

小学校時代、父親にずいぶん映画に連れて行かれたが、よく覚えているのは『アラモの砦』と『荒野の七人』、それにジョン・ウェイン主演の西部劇シリーズくらい。ヒッチコックの『裏窓』など、子どもにはわかりづらい作品も観せられた。ストーリーを覚えているのは、後年になってテレビで観たからにほかならない。ビデオが発明される前であり、テレビで放映するのはマイナーな映画ばかり。そんな時代だったから、中学生までは自主的に映画を観ようとしたことはない。いろいろと映画は観たのかもしれないが、決して映画マニアだったわけではない。

高校も二年の後半になると受験勉強期に入るが、ひょんなきっかけから時折り映画鑑賞するようになった。遊び半分で試写会に応募したら当たったのがきっかけだった。たしか最初の試写会はスティーブ・マックイーン主演の『砲艦サンパブロ』。そのあとにウォルター・マッソーとジャック・レモンの『おかしな二人』なども当選した。いや、実を言うと、応募したら必ず当たったのである。だから、劇場で実際に何を観たのかをすべて覚えてはいないが、結構よく試写会に行っていたのだ。

試写会通いは大学生の頃まで断続的に続いた。これだけ映画を観ていたのに、映画が三度のメシより好きなわけではなかった。ぼくは本性的に映像派ではなく活字派だったので、視聴覚的効果をあてがわれ、ともすれば受身的になってしまう映画をいつも醒めて鑑賞していた。大学生時代の映画鑑賞の目的は純粋に英語のヒアリング強化のためであったし、後日シナリオを手に入れて表現の勉強もした。この頃『ペーパー・ムーン』や『ラブ・ストーリー』で知った英語表現を今も覚えている。

本がなくなると困るが映画がなくなっても困らない。テレビで放映される映画をチェックするわけでもなく、たまたま縁と時間があれば観る程度だし、途中でさっさとチャンネルを切り替えることもある。社会人になってから映画館に行くのはせいぜい年に一回。数年間まったく映画と無縁の時期も複数回あった。そのぼくが、今年は三度も映画館に足を運んでいるのである。

まず『アリスインワンダーランド』(原題“Alice in Wonderland”)。原作ルイス・キャロルの小説がどう映像化されるかに興味があった。この種のメジャーな作品を観るのは例外的だ。あとは、『オーケストラ』(フランス映画、原題“Le Concert”)と『ボローニャの夕暮れ』(イタリア映画、原題“Il Papa di Giovanna”)の二作。いずれも原題と邦題が違う。前者は「コンサート」、後者は「ジョヴァンナのパパ」だ。ここのところ、年に一度か二度観る映画はだいたいミニシアターで上映される、人生をちょっとばかり考えさせる作品である。エンターテインメント的にもてなされるだけの作品はもういい。読書傾向に近くなったのかもしれない。

と言うような次第で、映画ファンから見れば、とてもなまくらな鑑賞をしている。ぼくは映画愛好家などではなく、時々美術館に行くように映画館に行く。直感的に行く。そして、少しいいものに出合ったら大いに満足して帰ってくる。数を絞っているせいか、ハズレがほとんどない。