自由、恋愛、哲学、情報、概念などの二字熟語は、明治維新後に英独語から翻訳された和製漢語と言われている。つまり、江戸時代まではこうした術語は日本語にはなかったのである。

おそらく複数の候補から原語の意味やニュアンスにふさわしいことばを苦心して編み出したに違いない。しかし、いわゆるやまと言葉に置き換えるという選択をせずに、漢語で造語したのはなぜだったのか? たとえば、“concept”は概念ではなく、「おもひ」でもよかったはずである。

その昔、枡に米や小豆などを入れ、枡から盛り上がった部分を棒で均して平らにして量っていた。あの棒は「斗掻き」と呼ばれていた。その斗掻きが中国語では「概」。概は「おおむね」とも読む。斗掻きで均して量っても粒の数が正確であるはずがない。その概を使って概念を造語した。「おおよその想い」という見立てであったが、概念という翻訳語は原語のconceptよりも硬くて難しく響く。

加藤周一は『日本文学史序説 下』で次のように語っている。

日本人が日本の歴史や社会を考えるのに、参照の集団として西洋社会を用いる習慣を生んだ。(……)西洋文化に対する強い好奇心と共におこったのは、従来の日本における西洋理解の浅さに対する反省である。反省の内容は、翻訳された概念と原語の概念とのくい違い、輸入された思想的体系と人間とのつながりの弱さ、思想を生みだした西洋社会そのものについての経験の貧しさなどを含んでいた。

おびただしい西洋語が、西洋を手本とした明治時代以降の改革手段として編み出された。翻訳はその必然の手始めの方法であった。西洋語の概念がイコールの存在として和製漢語に置き換えられた。そして、フィロソフィーと哲学が、インダストリーと産業が同じであると信じ切ったのである。

わが国は今も翻訳大国である。しかも、個々に対応する彼我の単語がまったく同じであると錯覚して今日に到っているきらいがある。この単語ベースでの照合を基本としてきたことと外国語習得の苦手意識は決して無関係ではないと思われる。

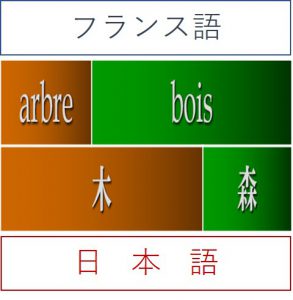

ソシュール学者の丸山圭三郎の著書にわかりやすい話が載っていた。フランス語の“arbre”(アーブル)は日本語の「木」よりも意味が限定的で、「生えている樹木」のこと。しかし、“bois”(ブワ)になると、日本語の「森」以上に意味が広く、林や木材や薪をも包括する。単語が状況や文脈によって意味を変えるのである。

このことから、まずモノが絶対的に存在した後にことばが目録のように一対一で当てはめられたのではないことがわかる。むしろ、ことばが意味を持ったがゆえに、モノがその意味を帯びて変化したと考えるべきだろう。言語間で示されるモノや概念には必ずこのような誤差が生じている。翻訳語の解釈や理解で心に留めておくべき点である。