■ 「とにかく彼は首をヨコに振らず、タテに振る。つまり、いつもうなずくのだよ」

■ 「それは聞き上手の人の特徴だね」

■ 「ところが、聞いているかどうかはわからない。『聞かない上手』かもしれない。見ざると言わざるとをセットにした聞かざるみたいな……」

■ 「見もしない、言いもしない、聞きもしない?」

■ 「見る・言う・聞くが3点セットだから、見ない・言わない・聞かないも3点セット」

■ 「聞き上手ではなく、うなずき上手というわけか……」

■ 「うなずくからと言って、イエスとは限らないんだな。英語に“Yes-disagreement”という表現がある。異存はあるけれど、口先ではイエスと言っておくこと。まあ、ある種のうなずく振りだね」

■ 「振りができるのはなかなかの業師だな」

■ 「ある意味でしたたかだね。人の話を聞かずにうなずくなんてかなり大胆さ。ぼくにはそんなマネはできない」

■ 「うなずく振りをしながら、何も言わないわけ?」

■ 「ぼくが『あのね』と話しかけた瞬間、首がちぎれるほどうなずき始める。ずっと黙っているわけではなく、時々合いの手を入れるんだ」

■ 「どんな合いの手?」

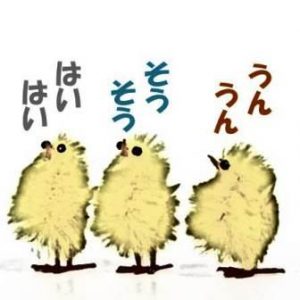

■ 「『うんうん、そうそう』が多い。とどめは『はいはい』。はいじゃなくて、はいはい。はいを重ねるから化けの皮が剥がれる。そこまで面倒くさいこと言わなくてもわかってますよ、という意味だからね」

■ 「ホンネは他人と交わりたくないのだけれど、処世術的にはやむをえない。その種の人たちならではの知恵だな。実際、使ってみると便利だもの」

■ 「おいおい」