以前、知人が自分の専門分野の事例をブログで紹介していた。ほぼ毎日である。いくつかの事例から共通項を見つけて一般法則を導き出すのを〈帰納法〉という。事例は複数であるべきだが、知り合いは一日1事例を取り上げるだけで、即一般化していたのである。

「1事例即一般化」とは、たとえば「じっくりコトコト煮込んだスープ」というネーミングでヒットした商品を事例として、「スープの名称は長いほど売れる」という一般法則を導くような場合。これには簡単にアンチテーゼを唱えることができる。短い名称でよく売れているスープを示せば済む。

複数の事例から一般法則を導けても、帰納法の「賞味期限」は案外短い。例外事例が出てくると、法則を見直す必要に迫られる。価値が多様化する時代、何事においても一つのセオリーでやりくりはできない。多様化と一般化はたいてい相反するのである。

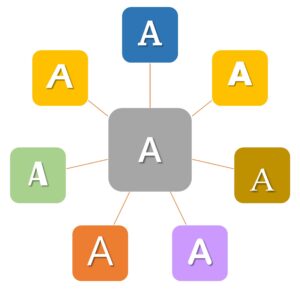

帰納は、いくつかの(小さな)データや事例(a, b, c, d, e)から〈PはQである〉という一般法則やモデルを導く。但し、部分を集めて共通項を見つけても、それが必ずしも普遍的な法則や確固とした原理になるとは言えず、結論の妥当性には不明点もつきまとう。

香川県、徳島県、愛媛県、高知県をまとめて「四国」と呼ぶのも帰納的表現。いちいち4県の名称を列挙しなくても四国でいいから便利である。もし「文具店」という表現がなかったら、鉛筆、ペン、インク、ノート、消しゴム、のり、ハサミ、ホッチキスなど延々と枚挙して看板に記さなければならない。

せっかく個々では具体的でわかりやすいのに、すべてひっくるめて帰納的表現でまとめようとすると抽象的になることがある。あるいは、新しいカテゴリーの名称を編み出す必要が出てくる。双子、三つ子、四つ子、五つ子などを「多胎児」と呼ぶのがそれ。耳から「たたいじ」を初めて聞いた時、ポカンとしたのを覚えている。

個々の元の表現よりも上位概念としてまとめた言い方がわかりづらくなっては元も子もない。帰納的表現につきまとう欠点と言うよりも、上位概念の一言で括ろうと格好をつけて見せびらかそうとするからである。すでに十分にわかりやすいのに、「要はね……」と口を挟む人がいるが、あれも帰納の一種。たいてい結論に至らない蛇足にすぎない。