気の遠くなるような未来のXXXXXX年、ある男が化石を発掘する。骨ばかりの化石。実は、その化石はぼくらのよく知る孔雀なのだが、孔雀はすでに絶滅しているので彼は孔雀について何も知らない。しかし、果敢にも元の姿を再現しようとする。彼はぼくたちが知っている孔雀の羽根の鮮やかな色模様を再現できるだろうか。

幸い、彼は何種類かの鳥を知っているので、化石が鳥らしいことを類推する。そして、彼の知っている鳥類の羽根や色を参考にして孔雀を類推する。もし彼がカラスから類推すれば、孔雀は黒い鳥として再現されるだろう。もし彼が白鳥から類推すれば、孔雀は白い鳥として再現されるだろう。派手な衣装を身にまとう小林幸子や美川憲一のような孔雀は再現されないような気がする。

さて、空想はこのくらいにしておいて、現実に戻る。5500万年前に絶滅したとされる恐竜の化石はめったに全骨発掘されることはない。皮膚もほとんど付着していない。考古学者――正確を期すなら古生物学者――は、現存する爬虫類の色を参考にして推理するらしい。たいての爬虫類は緑色系か茶褐色系なので、恐竜もその系統の色で再現されている。プロントザウルスが緑色で、ティラノザウルスが茶色というのは類推の結果にほかならない。

過去の何事かを類推するには調査が欠かせない。調査では情報を収集する。どれだけの情報を集めるかは、調査者の調査方針や調査設計次第である。しかも、見方によっては情報は無限大、どんなに調べ尽くしても集めた情報は一部に過ぎない。そこから類推するのだから、ピンポイントで何事かを明らかにすることなど夢物語のように思える。だから考古学はロマンなのか。新たな情報が追加されるたびに、類推も変わる。

犯罪捜査に用いられる証拠に未来のものはない。すべて過去の情報源からもたらされるものである。過ぎ去った過去の事実のことごとくを明らかにすることはできない。刑事は、入手した一部の証拠と聴取した一部の証人の記憶に基づく一部の証言を繋ぎ合わせて、犯人を割り出そうとする。あるいは、容疑者の犯行を裏付けようと推理する。

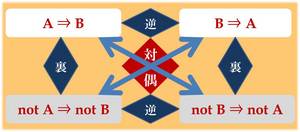

類推(または推理)は空想ではない。経験や知識がなくても空想はできる。空想するのに空想者は責任を負うことはない。類推の最終的な蓋然性は定まらないものの、それは空想と一線を画する。類推は、不足気味の既知情報から、ある事実を演繹的に導出する作業である。既知情報の組み合わせもさることながら、推理者の経験と知識によって結論は異なってくる。もし類推がつねに一定ならば、類推の対象はすでに確定しているに違いない。それを類推などとは呼ばない。多様性こそが類推の特性である。だからこそ、素人にも類推の出番があるのだ。