この名随筆シリーズの「嘘」を編集するにあたり、八年間かかって五万冊の随筆集を読破した。「嘘」をテーマにした随筆は数少なかった。さらにまた、読んで面白いと感じたものはもっと少なかった。そのためわたしは鬱病となり、リタリン(鬱病の投薬剤)を八百錠のみ、そのため胃潰瘍となって手術を八回した。

これは、日本の名随筆シリーズ『嘘』のあとがきの書き出しである。同書の編集を担当した筒井康隆の文章だ。どうやら嘘っぽい。と言うか、嘘である。嘘について書かれた随筆を集めて一冊の本にすれば、あとがきも嘘で締めくくるのは当然? いやいや、案外まじめにあとがきを書いてしまいそうな気がする。嘘のあとがきはちょっと気づきにくい着想だ。

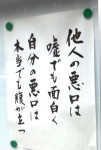

急ぎ足で歩いていたら見ずに済んでいた。ほんの少し歩を緩めたばかりにその標語が目に入ってしまった。見るだけでは終わらず、そこに書かれている所論の罠に引っ掛かったかのように、下手な考えを強いられる破目になった。

「他人の悪口は嘘でも面白く、自分の悪口は本当でも腹が立つ」と書いてある。特に前段が引っ掛かったのである。悪口とは読んで字のごとく「人のことを悪く言うこと」である。たしかに他人を悪く言うのを愉快がる者はいる。しかし、それは本人のいない場での陰口の場合だ。本人に直接悪口を言う時ににこりと笑うことはなく、ほとんど非難や罵倒に近いはずだ。面と向かって非難したり罵倒したりする時は、おもしろいなどとは思わず、たいてい怒り心頭の場合ではないか。

譲歩して、他人の悪口を言うのがおもしろいとする。それでも、なぜここに「嘘でも」と付け足さねばならないのかがわからない。「嘘でも」と言うかぎり「本当である場合は言うに及ばず」を前提としている。「A氏が禿げていてカツラをしている」のが真実だとして、その話を酒の肴にしておもしろがるのは悪口なのか。それが悪口かどうかは、A氏に聞かねばならない。陰で言われていることを知ったA氏が、寛容の人物なら「真実だから悪口じゃないね」と言うかもしれないし、禿げていてカツラを付けていることにコンプレックスを感じているなら「けしからん悪口だ」と憤るかもしれない。けれども、真実でないのなら、それは陰口でも悪口でもなく、ただの嘘である。

つまるところ、「他人の悪口は本当でも嘘でもおもしろく、自分の悪口は本当でも嘘でも腹が立つ」と言いたいのだろう。それなら、「他人の悪口はおもしろく、自分の悪口には腹が立つ」で事足りる。しかし、他人の悪口をおもしろいと思わず、自分の悪口にも腹が立たないぼくには当てはまらない。そこで、「他人の悪口をおもしろがる者は、自分の悪口には腹を立てる」と全文を書き直して、悪口好きな人間の話にしてしまえばいい。いずれにせよ、嘘と悪口の併せ技はちと欲張り過ぎた気がする。もし冒頭の随筆シリーズが『悪口』だとしたら、『嘘』で収録された随筆とはまったく違う作品が編まれたに違いない。嘘と悪口は別物なのである。