コロナ前に途中まで読んで最後のページまで到らなかった本からの抜き書き。本は無作為に読んでいるが、引用箇所はたまたま言語が共通テーマになった。

📗 『エッフェル塔のかけら――建築家の旅』(岡部憲明)

夕日を背にしたエッフェル塔は光の中に溶解し、風とたわむれ、空の織物となる。エッフェル塔は限りなく透明な構築物だ。なめらかにのびる四本の足から加速度的に空の一点へと収斂していく。透明な軽さは重力を感じさせない。

靴がかなりくたびれるほどパリを歩いた日がある。石畳が多いから靴底のクッションは重要だ。歩くリズムの中に街を感知しながら、予定以上に歩いてしまう。一休みはカフェで、フランスのエスプレッソ「エクスプレッソ」を注文し、舗道と通行人をぼんやり眺めて午後のひとときを過ごす。パリ市内ではどこにいてもエッフェル塔が見える。パリに三度訪れ、合わせて20日以上滞在したが、エッフェル塔は見飽きない。エッフェル塔は空間的存在のみならず、変幻自在な言語的存在でもある。表現が尽きない。

📗 『言葉とは何か』(丸山圭三郎)

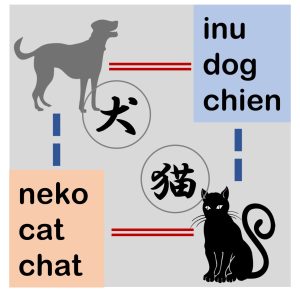

言葉は、それが話されている社会にのみ共通な、経験の固有の概念化・構造化であって、外国語を学ぶということは、すでに知っている事物や概念の新しい名前を知ることではなく、今までとは全く異なった分析やカテゴリー化の新しい視点を獲得すること(……)

国際広報の仕事をしていた20代、30代の頃、日英の翻訳も業務の一つだった。「これ訳しておいてもらえる?」と気軽に依頼されたが、気楽にできるものではなかった。翻訳とは二言語間の単なる文字面の置き換えではない。ものの見方、感情や生活様式、慣習、風俗など、何から何までそっくり照らし合わせなければならないのだ。AIがどこまで概念化・構造化としての言語を分析できるようになるのか、興味津々である。

📗 『言語の科学――ことば・心・人間本性』(チョムスキー)

言語は6万年前、突然変異で人間の脳が再配線され、それを契機に生まれた能力である。言語が人間を人間にしたのだ。

人間を人間たらしめているのが言語なら、言語のどの要素が最も決定的なのか。言語は人間どうしの意味の共有を可能にした。今ここにないモノをその名によって伝え、見えない時間や感情を記号化して分かり合えるようになった。この6万年間、ホモサピエンスの他にこの能力を獲得した動物はいない。しかし人間は、言語と引き換えにそれまで駆使していたはずの固有の能力のほとんどを失ったはずである。